Application of Comprehensive Index Method in Teaching Performance Evaluation of University Teachers

-

摘要:

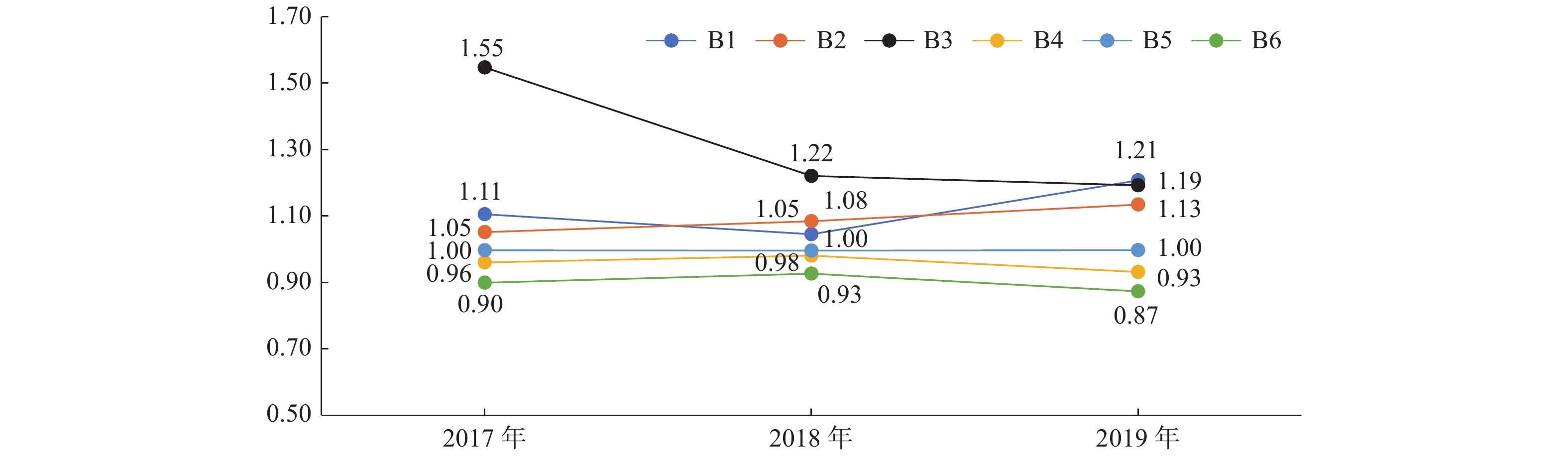

目的 分析基于优序图法的综合指数法评价高校教师教学水平,为今后教研室评价教师的综合教学水平提供参考。 方法 选择课堂教学质量评分、教研室教学活动参与率、课程考核管理3方面,包括3个一级指标9个二级指标组成指标评价体系,运用优序图法确定指标权重,采用综合指数法综合评价教学水平。 结果 优序图法确定课堂教学质量评分、教研室教学活动参与率、课程考核管理的权重分别为0.42、0.22、0.36,综合指数法评价教研室B1-B7共7位教师的教学水平综合指数值依次为1.19、1.11、1.46、0.94、0.99、0.90、1.01,从高到低的排名为B3 > B1 > B2 > B7 > B5 > B4 > B6。 结论 基于优序图法的综合指数法消除不同指标性质不同和计量单位不同的影响,加入各指标的权重,结果得出各个教师多方面的综合表现,且方法简单易行,可应用于教研室对高校教师综合教学水平的评价。 Abstract:Objective This paper analyzes the evaluation of the teaching performance of university teachers by the comprehensive index method based on the superior order graph method, and provides reference for the future evaluation of the comprehensive teaching performance of teachers by the teaching and research section. Methods The evaluation system includes three aspects: classroom teaching quality rating, teaching activity participation rate of teaching and research section and course assessment management. The index evaluation system consists of 3 first-level indexes and 9 second-level indexes. The index weight is determined by using the superior order diagram method, and the comprehensive index method is used to comprehensively evaluate the teaching level. Results The weights of classroom teaching quality rating, teaching activity participation rate and course assessment management determined by the optimal sequence diagram were 0.42, 0.22 and 0.36, respectively. The comprehensive index method was used to evaluate the teaching level of 7 teachers from B1-B7 in the teaching and research section. The comprehensive index values were 1.19, 1.11, 1.46, 0.94, 0.99, 0.90, 1.01, and the ranking from high to low was B3 > B1 > B2 > B7 > B5 > B4 > B6. Conclusion The comprehensive index method based on the optimal sequence diagram methods avoided the influence caused by the difference in properties and units of measurement of various indexes, whole added the weight of each index, so as to obtain the comprehensive performance of each teacher in many aspects. This method is simple and feasible, and can be used in the teaching and research section to evaluate the comprehensive teaching performance of university teachers. -

表 1 教学水平评价指标体系

Table 1. Teaching performace evaluation index system

一级评价指标 二级评价指标 指标计算方法 A1课堂教学质量评分 A11 同行评价 评价总分 A12 专家督导评价 评价总分 A13 学生评价 评价总分 A2教研室教学活动参与率 A21 教研室教学活动参与率 教学活动参与次数/教学活动总次数×100% A3课程考核管理 A31 试卷规范性 每份试卷的教学进度、考试出题大纲、空白试卷及其

标准答案和评分标准、成绩单、试卷质量分析、成绩分析、

归档试卷封面等的完整度及规范性。A32 评分准确性 每份试卷评分标准是否准确、含有形成性考核分数、

形成性考核分数是否合理等。A33 试卷错误率 出错份数/试卷总份数×100% A34 批改出错率 试卷批改错误总分数/试卷总分数×100% A35 出错严重性 只要有1份试卷出错≥5分,记为严重 = 2分,不严重 = 1分。 表 2 优序图法确定指标权重示意表

Table 2. Index weights by the optimal sequence diagram method

比较指标 A1 A2 A3 A4 …… An A1 0.5 0 0.5 A2 1 0.5 A3 0.5 0.5 A4 0.5 …… 0.5 An 0.5 注:1表示A2比A1优,0表示A1比A2劣,0.5表示优劣相当。 表 3 5位专家利用优序图法计算课堂教学质量评价指标权重结果(分)

Table 3. 5 experts used the optimal sequence diagram method to calculate the weight results of the classroom teaching quality evaluation index (points)

A1课堂教学质量评分 A11同行评分 A12专家督导评分 A13学生评分 合计 权重 A11同行评分 2.50 1.00 1.50 5.00 0.22 A12专家督导评分 4.00 2.50 4.00 10.50 0.47 A13学生评分 3.50 1.00 2.50 7.00 0.31 表 4 5位专家利用优序图法计算课程考核管理指标权重结果(分)

Table 4. 5 experts use the optimal sequence diagram method to calculate the weight result of the course assessment management index (points)

A3课程考核管理指标 A31试卷规范性 A32评分准确性 A33试卷错误率 A34批改出错率 A35出错严重性 合计 权重 A31试卷规范性 2.50 2.50 2.00 0.50 1.00 8.50 0.14 A32评分准确性 2.50 2.50 3.00 3.00 1.00 12.00 0.19 A33试卷错误率 3.00 2.00 2.50 3.00 2.00 12.50 0.20 A34批改出错率 4.50 2.00 2.00 2.50 2.50 13.50 0.22 A35出错严重性 4.00 4.00 3.00 2.50 2.50 16.00 0.26 表 5 5位专家利用优序图法计算教学水平评价指标权重结果(分)

Table 5. 5 experts used the optimal sequence diagram method to calculate the weight of the teaching level evaluation index (points)

A教学水平评价指标 A1课堂教学质量评分 A2教研室教学活动参与率 A3课程考核管理 合计 权重 A1课堂教学质量评分 2.50 3.50 3.50 9.50 0.42 A2教研室教学活动参与率 1.50 2.50 1.00 5.00 0.22 A3课程考核管理 1.50 4.00 2.50 8.00 0.36 表 6 7位教师教学水平评价指标的原始表(2017年1月至2020年1月)

Table 6. The original table of 7 teachers’ teaching level evaluation indicators (January 2017-January 2020)

教师代码 同行评分

均值(分)专家督导评分

均值(分)学生评分均

值(分)教研室教学活动

参与率(%)试卷

规范性(%)评分

准确性(%)试卷

错误率(%)批改

出错率(%)出错

严重性(分)B1 98.08 97.00 95.95 100.00 100.00 100.00 0.96 1.00 1.00 B2 97.10 93.00 90.67 95.83 100.00 100.00 1.20 1.10 1.00 B3 97.60 91.25 96.59 100.00 100.00 100.00 0.38 1.00 1.00 B4 96.37 89.00 91.00 100.00 100.00 100.00 4.18 2.45 1.00 B5 97.63 90.00 90.00 100.00 100.00 100.00 2.38 2.00 1.00 B6 96.12 90.00 95.04 70.83 100.00 100.00 6.46 1.59 1.00 B7* 94.00 89.00 90.00 100.00 100.00 100.00 1.72 2.00 1.00 标准值M 96.70 91.32 92.75 95.24 100.00 100.00 2.47 1.59 1.00 注:表中M为各指标的标准值(各指标平均值作为标准值),出错严重性指标中所有试卷错误分数均未≥5分的,全部记为不严重 = 1分。*B7教师是2019年就职于教研室,故B7教师的数据是2019年的数据。 表 7 二级评价指标的指数化结果

Table 7. Indexed results of secondary evaluation indicators

教师代码 同行

评价Y值专家督导

评价Y值学生

评价Y值教研室

活动Y值试卷

规范性Y值评分

准确性Y值*试卷

错误率Y值*批改

出错率Y值*出错

严重性Y值B1 1.01 1.06 1.03 1.05 1.00 1.00 2.57 1.59 1.00 B2 1.00 1.02 0.98 1.05 1.00 1.00 2.06 1.45 1.00 B3 1.01 1.00 1.04 1.05 1.00 1.00 6.50 1.59 1.00 B4 1.00 0.97 0.98 1.01 1.00 1.00 0.59 0.65 1.00 B5 1.01 0.99 0.97 1.05 1.00 1.00 1.04 0.80 1.00 B6 0.99 0.99 1.02 0.74 1.00 1.00 0.38 1.00 1.00 B7 0.97 0.97 0.97 1.05 1.00 1.00 1.43 0.80 1.00 注:*表示为低优指标,其余为高优指标;指数化后指数结果表示越高越好。 表 8 7位教师的教学水平的综合指数值

Table 8. The comprehensive index value of the teaching level of 7 teachers

教师代码 课堂教学质量评分Y值 教研室教学活动率Y值 课程考核管理Y值 综合指数 教学水平排名 B1 1.04 1.05 1.44 1.19 2 B2 1.00 1.01 1.31 1.11 3 B3 1.01 1.05 2.23 1.46 1 B4 0.98 1.01 0.84 0.94 6 B5 0.99 1.05 0.96 0.99 5 B6 1.00 0.74 0.88 0.90 7 B7 0.97 1.05 1.04 1.01 4 注:教学水平综合指数 = 课堂教学质量评分Y值×权重值 + 教研室教学活动率Y值×权重值 + 课程考核管理Y值×权重值,如:B1教师综合指数 = 1.04×0.42 + 1.05×0.22 + 1.44×0.36 = 1.19。 -

[1] 王丽琼,句荣辉,罗红霞,等. 高职食品类教师评价体系的构建原则与策略[J]. 中国乳业,2020,47(7):78-82. [2] 舒寒,刘钊. 我国教学评价研究进展与反思[J]. 教育教学论坛,2015,6(39):198-199. doi: 10.3969/j.issn.1674-9324.2015.39.090 [3] 李育梅,吴俊霞. 加权综合指数法在临床科室医疗质量评价中的应用[J]. 中国病案,2017,18(10):11-16. doi: 10.3969/j.issn.1672-2566.2017.10.005 [4] Shakow D,Jellinek E M. Composite index of the Kent-Rosanoff free association test[J]. J Abnorm Psychol ,1965,70(6):403-404. doi: 10.1037/h0022749 [5] Waheed M,Lal J,Prasad G. A composite index to assess Family Welfare programme activities[J]. Popcen newsletter. Population Centre (Lucknow,India),1979,5(5):7-10. [6] Antony G M,Rao K V. A composite index to explain variations in poverty,health,nutritional status and standard of living:Use of multivariate statistical methods[J]. Public Health,2007,121(8):578-587. doi: 10.1016/j.puhe.2006.10.018 [7] 王彦霞,齐秀英. 运用TOPSIS法和综合指数法综合评价医院医疗工作质量[J]. 中国病案,2015,16(10):21-23. doi: 10.3969/j.issn.1672-2566.2015.10.010 [8] 吴艳. 基于TOPSIS法和综合指数法的大连市某医院医疗质量评价[J]. 医学与社会,2017,30(4):38-39,42. [9] 葛国曙,陈奎,葛建一,等. 基于加权综合指数法评价江苏省县(市)级综合医院医疗服务能力[J]. 中国卫生事业管理,2019,36(6):428-431. [10] 李敏,朱同玉,沈银忠. 加权综合指数法在临床科室考核中的应用与分析[J]. 中国卫生质量管理,2020,27(4):45-48. [11] 廖春贵,秦年秀,胡宝清,等. 基于GIS和加权综合指数模型的2015年广西旱灾风险暴露度评估[J]. 安徽农业科学,2017,45(8):69-73. doi: 10.3969/j.issn.0517-6611.2017.08.026 [12] 李晓静,海伦贝尔·李,赵孟赫. 加权综合指数法在贵州省生态经济评价中的应用研究[J]. 生态经济,2015,31(9):48-51. doi: 10.3969/j.issn.1671-4407.2015.09.011 [13] 黄会明,陈宁,赵匀. 应用加权综合指数法评价大学生综合素质[J]. 中国高等教育评估,2009,21(2):42-44. [14] 陈仁杰,钱海雷,阚海东,等. 水质评价综合指数法的研究进展[J]. 环境与职业医学,2009,26(6):581-584. [15] Chen L,Cen Z B,Ma W Y,et al. Application of three methods in occupational health risk assessment of automobile 4S shop.[J]. Chinese Journal of Industrial Hygiene and Occupational Diseases,2019,37(11):866-870. [16] 宋军智,苗成双. 基于层次分析法的应用型人才能力综合指数评价模型[J]. 文教资料,2019,47(5):127-129,214. doi: 10.3969/j.issn.1004-8359.2019.05.056 [17] 郭昱. 权重确定方法综述[J]. 农村经济与科技,2018,29(8):252-253. doi: 10.3969/j.issn.1007-7103.2018.08.171 [18] 范丽敏,张鸿鑫,邓丽金,等. 优序图法确定护理硕士专业学位研究生培养目标体系的应用研究[J]. 中国当代医药,2019,26(35):221-224,235. doi: 10.3969/j.issn.1674-4721.2019.35.065 [19] 邢振芝,马应芳,周兰平,等. 规范化集体备课对提高课堂教学质量的影响[J]. 昆明医科大学学报,2017,38(1):138-141. doi: 10.3969/j.issn.1003-4706.2017.01.031 [20] 王一任,孙振球. 医用综合评价方法研究进展[J]. 中南大学学报(医学版),2005,30(2):228-232. [21] 金新政,厉岩. 优序图和层次分析法在确定权重时的比较研究及应用[J]. 中国卫生统计,2001,18(2):55-56. [22] 孙艳春,赵文兰,于建云,等. 昆明医学院教学质量监控状况调查研究[J]. 昆明医学院学报,2011,32(9):118-121. [23] 高璟. 新时代地方高校教学质量评价体系构建探索[J]. 科技风,2021,33(8):42-43. [24] 曹成茂, 孙福, 秦宽. 谈高校理论课教学质量评价体系构建与实践[J]. 教育教学论坛,2021,108(4):98-102. [25] 王灵芝, 周戈耀, 雷雪, 等. 基于TOPSIS法和综合指数法的贵州省中药民族药企业可持续发展能力综合评价研究[J]. 中国卫生事业管理,2021,38(1):29-33. [26] 李慧明, 候林丽, 徐鹏. 不同水质指数法在峡江水库水质评价中的应用[J]. 人民长江,2020,51(S2):32-36,87. [27] 夏焕清, 霍秀秀. 基于模糊综合指数法的嘉陵江汉中段水质评价[J]. 陕西水利,2020,88(12):96-99. [28] 乔肖翠, 李雪, 刘琰. 2种方法在典型岩溶区地下水质量评价中的对比—以地苏地下河为例[J]. 环境工程技术学报,2021,11(2):291-297. [29] 王建伟, 王小芹, 王素珍, 等. 基于TOPSIS与综合指数法的医院医疗质量综合评价[J]. 中国病案,2020,21(11):75-78. [30] 刘亚柯, 袁雪, 王鹏莉, 等. TOPSIS法和综合指数法评价郑州市基本公共卫生服务[J]. 中国公共卫生管理,2019,35(2):145-148. -

下载:

下载: