Effect of "Flipped Classroom" Teaching Mode Based on Mobile Platform Applied to Nursing Students in Blood Purification Center

-

摘要:

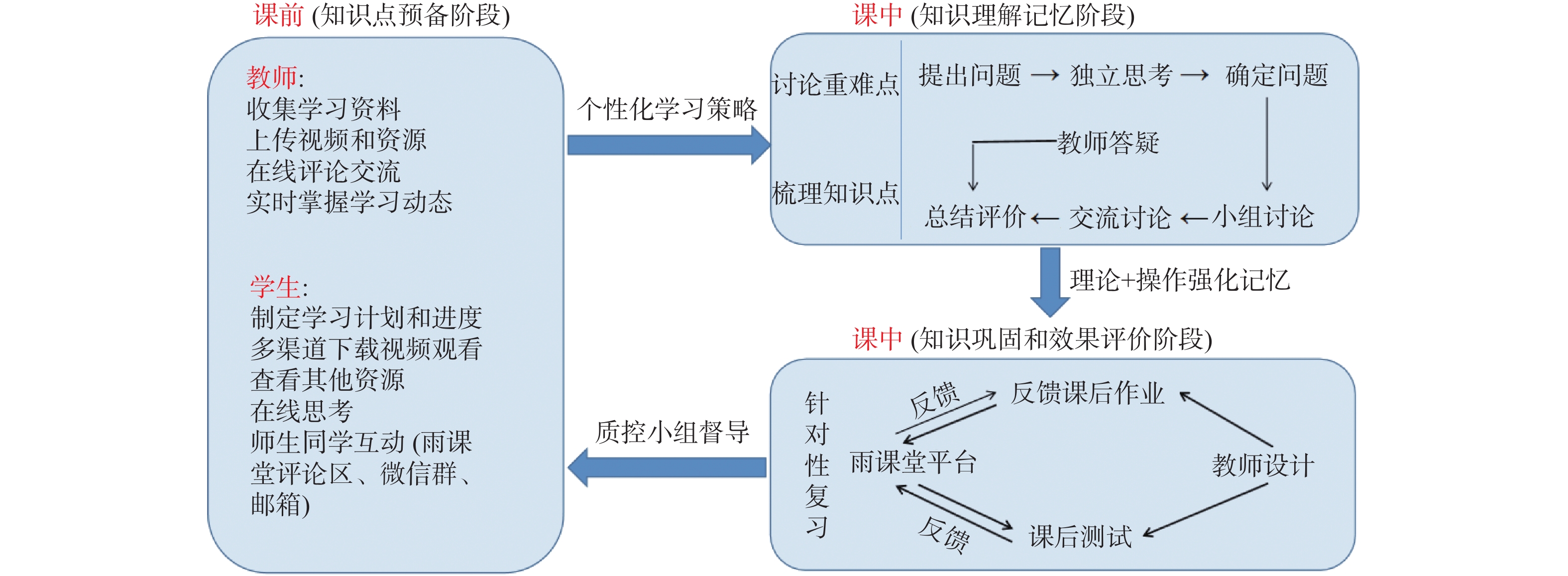

目的 探讨移动平台为依托的“翻转课堂”教学模式对护生成绩、自主学习能力、学业自我效能感的影响。 方法 (1)选取2018年于血液净化中心实习护生为实验组,采用以移动平台为依托的“翻转课堂”教学模式;2017年于云南省某三甲医院实习的护生为对照组,采用传统带教模式。2组护生分别在实习结束后进行考核和自主学习能力、学业自我效能感的测评。 结果 2组护生理论考试、操作考试比较显示,实验组优于对照组(P < 0.01);实验组护生自主学习能力4个维度测评,20个条目比较均优于对照组,差异具有统计学意义(P < 0.01);2组护生学业自我效能感2个维度,22个条目比较显示均优于对照组,差异具有统计学意义(P < 0.01)。 结论 基于移动平台的“翻转课堂”教学模式应用于血液净化中心护生带教能更好的激发学生学习动机,提高自主学习能力、自我效能。依托移动平台助力护理教学质量的提升,弥补了教学医院带教模式单一的问题。 Abstract:Objective To explore the effect of mobile platform-based "flipped classroom" teaching mode on nursing students’ performance, autonomous learning ability and academic self-efficacy. Methods (1) Intern nursing students in the Blood Purification Center in 2018 were selected as the experimental group, in which the "flipped classroom" teaching mode based on the mobile platform was used. Nursing students who practiced in our department in 2017 were the control group, in which the traditional teaching mode was used. The nursing students’ autonomous learning ability and academic self-efficacy of the two groups were evaluated after the internship. Results The comparison of theory test and practice test showed that the experimental group have better performance than the control group (P < 0.01). The autonomous learning ability in the experimental group was evaluated in four dimensions, and the 20 items were better than those in the control group, with statistical significance (P < 0.01). The comparison of 22 items in the two groups showed that the two dimensions of academic self-efficacy of nursing students were better than the control group, and the difference was statistically significant (P < 0.01). Conclusion The application of the "flipped classroom" teaching mode based on the mobile platform in the teaching of nursing students in blood purification center have better effect in promoting students’ learning motivation, improving their autonomous learning ability and self-efficacy. Utilizing the mobile platform helps improve the quality of nursing teaching and diversifies teaching mode in teaching hospitals. -

Key words:

- Flipped classroom /

- Blood purification /

- Nursing teaching

-

表 1 2组护生理论、操作成绩比较M(P25,P75)

Table 1. Comparison of theory and practice scores between two groups of nursing students M(P25,P75)

成绩 n 对照组(分) 实验组(分) U P 理论成绩 57 80(79,83) 81(79,84) 66.06 < 0.001* 操作成绩 57 89(88,90) 89(88,90) 72.06 < 0.001* 表 2 2组护生护理学生自主学习能力比较M(P25,P75)

Table 2. Comparison of autonomous learning ability between two groups of nursing students M(P25,P75)

项目 对照组(分) 实验组(分) Z P 学习动机 14(12,15) 24(22,24) 6.513 < 0.001* 我知道自己需要学什么 2(2,4) 4(3,4) 5.137 < 0.001* 不论学习成效如何,我仍然喜欢学习 2(2,3) 4(4,4) 6.359 < 0.001* 我渴望在学习上精益求精 2(2,3) 4(4,4) 6.348 < 0.001* 我的成功或失败经验都会激励我持续去学习 2(2,2.5) 4(3,4) 6.122 < 0.001* 我乐于寻找问题的答案 2(2,2.5) 4(4,4) 6.579 < 0.001* 我不会因为困难而放弃学习 2(2,2) 4(4,4) 6.614 < 0.001* 计划和实施 13(11,15.5) 28(26,28) 6.573 < 0.001* 我能主动制定自己的学习目标 3(1.5,3) 5(5,5) 6.387 < 0.001* 我知道我适合用什么学习方法来达到自己期望的目标 2(1,3) 4(4,4) 6.609 < 0.001* 我会设定学习的优先顺序 2(1,3) 5(4,5) 6.539 < 0.001* 不论是上课、实习或自修,我都能依据自己的计划来学习 2(1,3) 5(5,5) 6.538 < 0.001* 我善于安排与控制学习时间 3(2,3) 4(4,4) 6.302 < 0.001* 我知道如何寻找资源来学习 2(1,3) 5(5,5) 6.620 < 0.001* 自我管理 9(8,11) 19(18,19) 6.583 < 0.001* 我能将新的知识与个人经验作连接 2(1,3) 4(4,4) 6.595 < 0.001* 我了解自己在学习方面的优缺点 2(1,3) 5(5,5) 6.624 < 0.001* 我能监测自己的学习进展 2(2,3) 5(4,5) 6.623 < 0.001* 我能自我评价学习结果 3(2,3) 5(5,5) 6.455 < 0.001* 人际沟通 9(9,10.5) 16(15,16) 6.441 < 0.001* 与他人的互动能帮助我规划进一步的学习 2(2,2) 4(4,4) 6.583 < 0.001* 我会主动学习与我经常互动者的语言及文化 2(2,2) 4(4,4) 6.584 < 0.001* 我能以口语的方式有效表达信息 2(2,3) 4(4,4) 5.690 < 0.001* 我能以书写的方式有效表达信息 3(2,3) 4(4,4) 5.452 < 0.001* 总分 46(43,52) 85(83,86) 6.571 < 0.001* 表 3 2组护生学业自我效能感比较M(P25,P75)

Table 3. Comparison of academic self-efficacy between two groups of nursing students M(P25,P75)

项目 对照组(分) 实验组(分) Z P 学习能力自我效能感 24(21,27) 44(41,45) 6.570 < 0.001* 1.我相信自己有能力在学习上取得好成绩 3(2,3) 4(4,4) 6.703 < 0.001* 2.我认为自己有能力解决学习中遇到的问题 3(2,4) 5(5,5) 6.241 < 0.001* 3.和班上其他同学相比,我的学习能力是比较强的 2(2,3) 4(4,4) 6.780 < 0.001* 4.我认为我能够在课堂上及时掌握老师所讲授的内容 2(1,2) 4(4,4) 6.682 < 0.001* 5.我认为我能够学以致用 2(1,2) 4(4,4) 6.548 < 0.001* 6.和班上其他同学相比,我对所学专业的了解更广泛 2(1,2) 4(4,4) 6.545 < 0.001* 7.我喜欢选择富有挑战性的学习任务 1(1,2) 4(3,4) 6.190 < 0.001* 8.我认为自己能够很好地理解书本上的知识及老师所讲的内容 2(1,2) 4(3,4) 6.248 < 0.001* 9.我经常选择那些虽然较难却能够从中学到知识的学习任务,

哪怕需要付出更多的努力2(2,3) 4(3,4) 5.515 < 0.001* 10.即使我在某次考试中的成绩很不理想,我也能平静地分析

自己在考试中所犯的错误2(2,3) 4(4,4) 6.208 < 0.001* 11.不管我的学习成绩好坏,我都从不怀疑自己的学习能力 3(2,4) 4(3,4) 3.011 0.003 学习行为自我效能感 29(29,40) 44(42,45) 6.254 < 0.001* 12.学习时我总喜欢通过自问自答的方式来检验自己是否已掌握了所学的内容 3(2,5) 5(4,5) 4.299 < 0.001* 13.当我思考某一问题时,我能够将前后所学的知识联系起来思考。 3(3,4) 5(5,5) 5.802 < 0.001* 14.我经常发现自己虽然在阅读书本却不知道它讲的是什么意思。 3(2,4) 4(4,4) 5.563 < 0.001* 15.阅读书本时我能够将所阅读的内容与自己已掌握的知识联系起来进行思考。 3(3,3) 3(3,3) 2.271 0.023 16.我发现自己上课时总是开小差以至于不能认真听讲。 3(2,3) 4(4,4) 6.065 < 0.001* 17.我常常不能准确地归纳出所阅读内容的主要意思。 4(3,4) 4(4,4) 2.036 0.042 18.我总是在书本或笔记本上划出重点部分以帮助学习。 4(4,4) 4(4,4) 0.991 0.322 19.当我为考试而复习时,我能够将前后所学的知识融会贯通起来进行复习。 2(1,4) 4(4,4) 5.423 < 0.001* 20.课堂上做笔记时我总试图记下老师的每一句话,而不管它是否有意义。 3(1,4) 4(4,4) 5.197 < 0.001* 21.做作业时我总力求回忆起老师在课堂上所讲的内容以便把作业做好。 3(1,3) 4(4,4) 5.901 < 0.001* 22.即使老师没要求,我也会自觉地做书本上每一章节后面的

习题来检验自己对知识的掌握情况3(3,4) 4(3,4) 4.053 < 0.001* 总分 56(53,59) 87(82,89) 6.570 < 0.001* -

[1] V J Cabrera,J Hansson,A S Kliger,F O Finkelstein. Symptom Management of the Patient with CKD:The Role of Dialysis[J]. Clinical Journal of the American Society of nephrology,2017,12(4):687-693. doi: 10.2215/CJN.01650216 [2] 秦鸣华,王小燕. 血透室护理流程管理对提高护理质量的效果分析[J]. 当代护士(上旬刊),2020,27(9):176-178. [3] Handayani D P,Sutarno H,Wihardi Y. Design e-learning with flipped learning model to improve layout understanding the concepts basic of the loop control structure[J]. Journal of Physics Conference Series,2018,1013(4):1-8. [4] El-Miedany Y,El-Gaafary M,El-Aroussy N,et al. Flipped Learning:Can Rheumatology Lead the Shift in Medical Education?[J]. Current Rheumatology Reviews,2019,15(1):67. [5] Roux I L,Nagel L. Seeking the best blend for deep learning in a flipped classroom –viewing student perceptions through the Community of Inquiry lens[J]. International Journal of Educational Technology in Higher Education,2018,15(1):1-28. doi: 10.1186/s41239-017-0083-9 [6] Anolak H,Coleman A,Sugden P. Is the "flipped" pedagogical model the answer to the challenges of rural nursing education:A discussion paper[J]. Nurse Education Today,2018,60(36):15. [7] 尤黎明. 内科护理学[M]. 5版. 北京: 人民卫生出版社, 2017: 412-430. [8] 刘娜,冯雅楠. 基于雨课堂的外科护理学翻转课堂教学研究[J]. 中国继续医学教育,2020,12(32):71-74. doi: 10.3969/j.issn.1674-9308.2020.32.020 [9] 孙园园. 案例教学联合翻转课堂在血液内科中的教学效果[J]. 中国继续医学教育,2020,12(35):23-26. doi: 10.3969/j.issn.1674-9308.2020.35.007 [10] 崔静,皋文君,吴菁,等. 基于“雨课堂”平台的翻转课堂在常用注射术教学中的应用[J]. 齐鲁护理杂志,2019,25(5):77-80. doi: 10.3969/j.issn.1006-7256.2019.05.025 [11] 郑雯,郑露晴,张礼宾,等. 情景模拟式翻转课堂在高职护生护理实践教学中的应用[J]. 护理研究,2019,33(4):676-678. doi: 10.12102/j.issn.1009-6493.2019.04.031 [12] 刘海波,陈小慧,罗文平,等. 翻转课堂联合学生标准化病人的理论实践一体化教学模式在《外科护理学》教学中的应用[J]. 中华现代护理杂志,2019,25(1):109-112. [13] 吕妃,罗彩凤,徐剑鸥,等. 基于快课技术及雨课堂的翻转课堂在护理学导论中的应用[J]. 护理学杂志,2018,33(21):62-64. doi: 10.3870/j.issn.1001-4152.2018.21.062 [14] 王益兰,张雪,杨金梅,等. 微课联合翻转课堂在手术室护生临床护理教学中的应用[J]. 护理学杂志,2018,33(6):10-12. doi: 10.3870/j.issn.1001-4152.2018.06.010 [15] 邓娟,吴菁,崔静,等. 基于“雨课堂”的翻转课堂实施的实践与思考[J]. 护士进修杂志,2018,33(2):152-154. -

下载:

下载: