Application of Two-dimensional Ultrasonography Combined with Three-dimensional Ultrasonography in the Diagnosis of Fetal Cleft Lip and Palate

-

摘要:

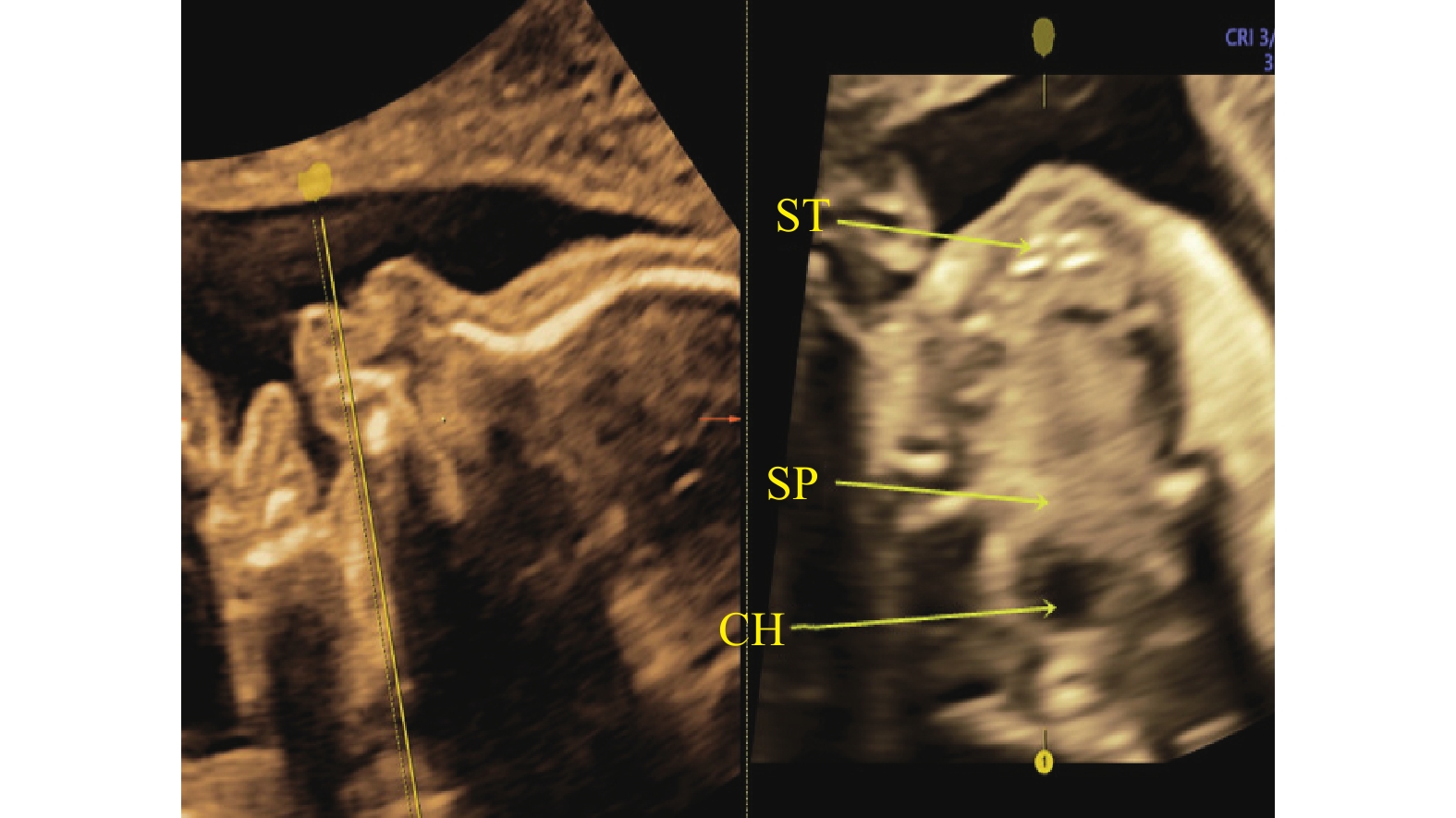

目的 探讨提供影像学依据,降低误诊、漏诊率的二维(2D)超声联合三维(3D)超声自由解剖成像 (Omni View) 技术在胎儿唇腭裂中的应用。 方法 选取2018年1月至2022年12月在云南大学附属医院接受产前超声检查的37 434名孕妇作为研究对象。所有孕妇都接受单独2D超声和联合三维Omni View技术检查,以自然分娩或引产后结果为金标准,对比2D超声和2D超声联合三维Omni View技术对胎儿唇腭裂的诊断准确性。 结果 经自然分娩或引产后证实胎儿唇腭裂共70例,2D超声确诊53例,2D超声联合三维Omni View技术确诊64例,二者差异有统计学意义(χ2 = 6.295,P = 0.012)。 结论 能直观显示病灶位置,明显提高胎儿唇腭裂检出率的2D超声联合三维Omni View技术,可帮助孕妇进行临床评估和咨询。 -

关键词:

- 胎儿 /

- 三维超声自由解剖成像技术 /

- 唇腭裂 /

- 二维超声

Abstract:Objective : To investigate the efficacy of two-dimensional (2D) ultrasound combined with three-dimensional (3D) ultrasonic free anatomical imaging (Omni View) technology in the treatment of fetal cleft lip and palate. Methods 37434 pregnant women who underwent prenatal ultrasound examination in the Affiliated Hospital of Yunnan University from January 2018 to December 2022 were selected as study subjects. All pregnant women were examined by 2D ultrasound alone and combined with 3D OmniView. Taking the results of natural delivery or induced labor as the gold standard, the diagnostic accuracy of 2D ultrasound and 2D ultrasound combined with 3D Omni View of fetal cleft lip and palate was compared. Results A total of 70 cases of fetal cleft lip and palate were confirmed by natural delivery or labor induction, 53 cases were confirmed by 2D ultrasound, and 64 cases were confirmed by 2D ultrasound combined with 3D Omni View technology, the difference between the two was statistically significant (χ2 = 6.295, P = 0.012). Conclusion 2D ultrasound combined with three-dimensional Omni View, which can visually display the location of lesions and significantly improve the detection rate of fetal cleft lip and palate, can help clinicians in evaluation and consultation of pregnant women. -

Key words:

- Fetus /

- 3D Omniview technique /

- Cleft lip and palate /

- Two-dimensional ultrasound

-

表 1 超声检查结果比较(n)

Table 1. Comparison of ultrasound examination results (n)

组别 自然分娩

或引产后

的结果2D

超声2D超声联合

三维Omni

View技术单纯性唇裂 Ⅰ度 4 2 4 Ⅱ度 4 4 4 Ⅲ度 1 1 1 唇裂并上牙槽突裂 7 6 7 唇裂并不完全性腭裂 3 2 2 唇裂并完全性腭裂 47 34 42 唇腭裂合并其他系统畸形 4 4 4 表 2 胎儿唇腭裂的妊娠结局

Table 2. Pregnancy outcomes of fetal cleft lip and palate

序号 n 唇腭裂类型 合并其他系统畸形 妊娠结局 1 1 左侧唇腭裂 主动脉发育不良、双上腔静脉 终止妊娠 2 1 左侧唇腭裂 脑膜膨出、心脏外翻 终止妊娠 3 1 双侧唇腭裂 双侧脉络丛囊肿、左手拇指掌骨缺失 终止妊娠 4 1 右侧唇腭裂 右手重叠指、左手少指、左足并趾、小下颌、单心室、单心房、

双上腔静脉、肺动脉狭窄合并动脉导管缺如终止妊娠 5 9 单纯性唇裂 无 足月产 6 20 单纯性唇腭裂 无 终止妊娠 -

[1] 李胜利, 罗国阳. 胎儿畸形产前超声诊断学[M]. 第2版. 北京: 科学出版社, 2017: 721-763. [2] 孙会凤,向正兰. 三维超声对胎儿正常唇及唇裂的诊断评价并与传统二维超声诊断对照分析[J]. 世界最新医学信息文摘,2019,19(95):219-222. doi: 10.19613/j.cnki.1671-3141.2019.95.145 [3] 王丽敏,郑丽,尚宁,等. 二维超声联合三维超声自由解剖成像新技术在评价胎儿腭裂中的应用价值[J]. 实用医学杂志,2020,36(14):1977-1982. [4] 卢瑾. 四维超声诊断中孕期胎儿唇腭裂的临床价值与探讨[J]. 中国农村卫生,2021,13(5):64-65. [5] 李泽红,黄晶,李玉凤,等. 2012~2016年山西省围产儿神经管畸形监测分析[J]. 中国优生与遗传杂志,2018,26(6):90-91,69. doi: 10.13404/j.cnki.cjbhh.2018.06.036 [6] 成晨,杨颖,王卫云,等. 142例胎儿唇腭裂的超声诊断与遗传因素分析[J]. 中国产前诊断杂志(电子版),2020,12(1):6-9. [7] 梁萍,陶宗欣,杨稀月,等. 三维超声自由解剖成像技术诊断孕早期胎儿腭裂的价值[J]. 广西医学,2013,42(12):1596-1598. [8] 曾惠舒,陈艳珊,黄晓虹,等. 二维联合三维超声在胎儿唇腭裂的应用价值分析[J]. 影像研究与医学应用,2019,21(3):134-135. [9] 樊静蓉,张挺婷 杨芳洁. 四维超声诊断中孕期胎儿唇腭裂的价值分析[J]. 影像研究与医学应用,2022,44(2):123-125. [10] 王见容,王彬,多涛,等. 二维超声特殊切面联合三维超声自由解剖成像技术在胎儿唇腭中的应用[J]. 宁夏医学杂志,2022,44(2):123-125. [11] 林艺韵,王彦,陈艳珊,等. 评价三维超声自由解剖成像技术在诊断胎儿唇腭裂中的应用价值[J]. 影像研究与医学应用,2021,5(11):64-65. doi: 10.3969/j.issn.2096-3807.2021.11.031 [12] Lakshmy S R,Deepa S,Rose N,et al. First-trimester sonographic evaluation of palatine clefts: a novel diagnostic approach[J]. J Ultrasound Med,2017,36(7):1379-1414. [13] 姚彩,王继伟,刘燕娜. 自由解剖平面联合容积对比成像的概述及应用[J]. 中华医学超声杂志(电子版),2018,15(9):644-648. [14] 何光智,张辉,杨建恩,等. 三维超声自由解剖成像新技术在胎儿腭显示中的应用[J]. 中华医学超声杂志(电子版),2013,10(10):818-826. [15] 张彩艳. 四维彩色多普勒超声用于孕中期胎儿唇腭裂筛查中的临床价值分析[J]. 黑龙江医学杂志,2022,46(14):1718-1720. -

下载:

下载: