-

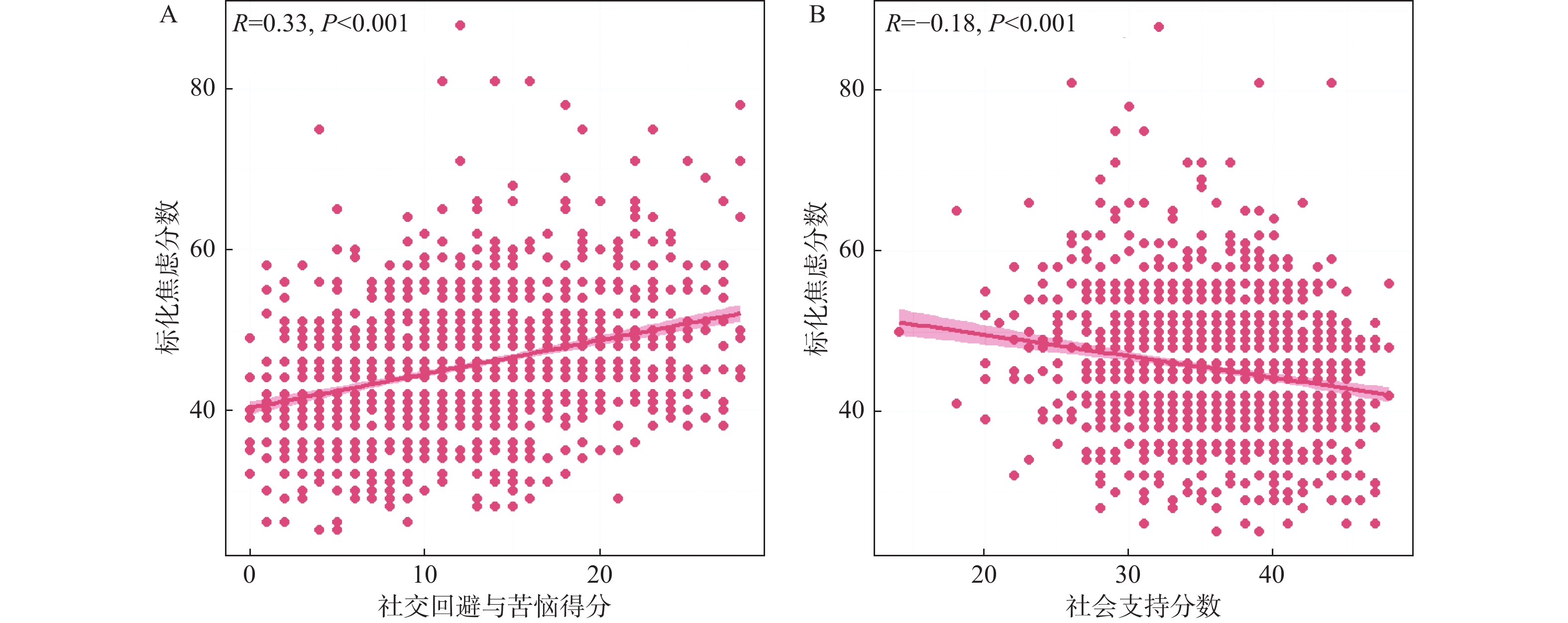

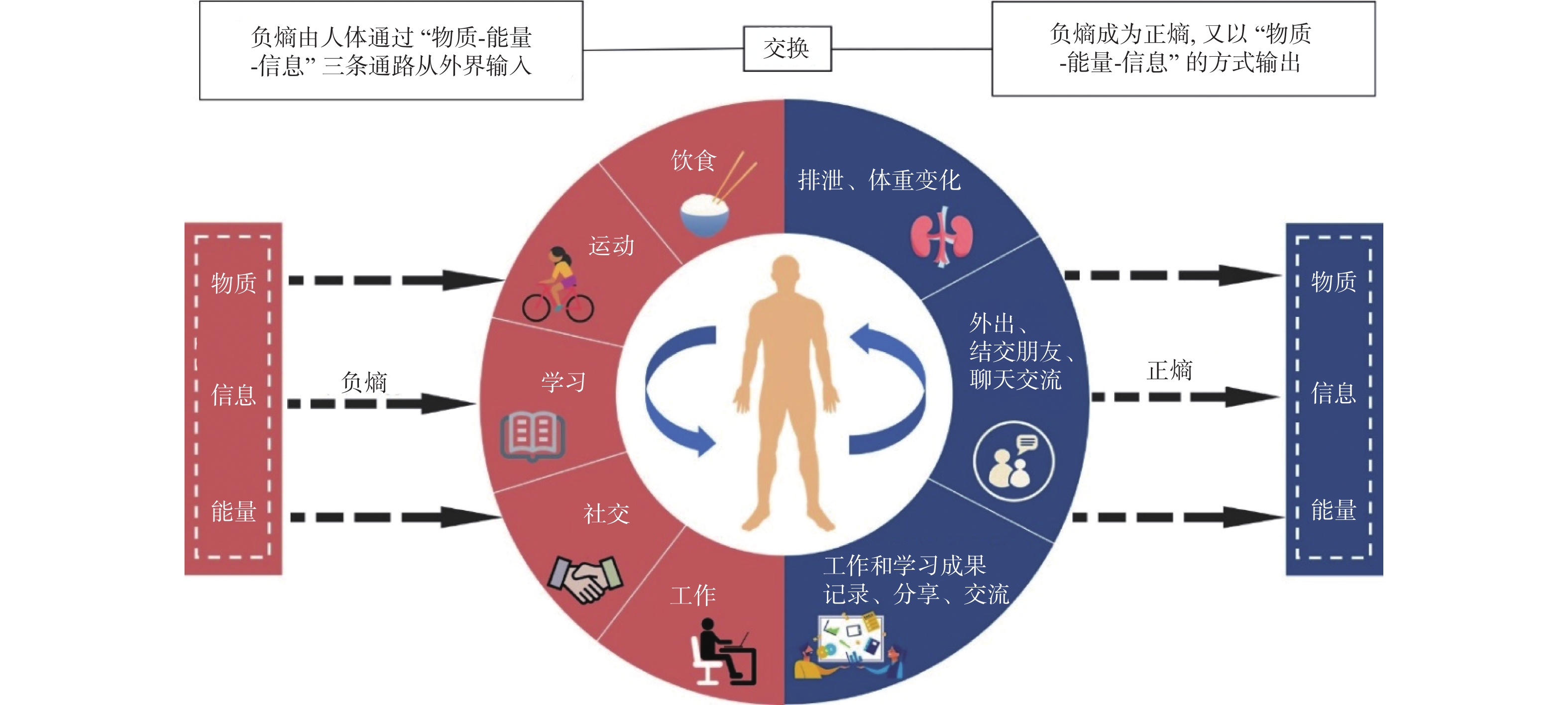

摘要: 耗散结构是远离平衡态的非线性自组织有序结构,人体作为经典的耗散结构,通过与外界进行物质、能量、信息的充分交换产生负熵对抗“熵增”。系统梳理基于耗散结构与熵的理论和相关研究,探讨耗散结构理论对机体调节、癌症、衰老等的意义。选取孕产妇这一特殊人群,聚焦信息维度,开发了相应信息交换量表(Cronbach's α>0.9)并提出信息交换指数,初步探索耗散结构信息维度对孕期健康的影响,结果显示信息交换指数与孕期焦虑分数负相关(r =-0.35,P < 0.001),OR值为0.26(95%CI:0.08~0.80),初步证实了基于耗散结构理论开展实证研究的可行性。若能进一步开展相关实证研究,有望开发新的疾病预防策略,为公共卫生领域提供新理论和新方法。Abstract: Dissipative structure refers to a self-organized and orderly structure that exists far from equilibrium. The human body, considered a classical example, generates negative entropy through the exchange of matter, energy, and information with the environment to counteract the increase in entropy. In this paper, we organized theories and related research on dissipative structure and entropy, discussing their significance in regulating various aspects such as the human body, cancer, aging, and more. By selecting the special population of pregnant women, focusing on the information dimension, developing the corresponding information exchange scale (Cronbach's α > 0.9), and proposing the information exchange index, we preliminarily explored the influence of the dissipative structure's information dimension on pregnancy health. The results showed a negative correlation between the information exchange index and anxiety scores during pregnancy (r = -0.35, P < 0.001), with an OR value of 0.26 (95%CI: 0.08~0.80), preliminarily confirming the feasibility of conducting empirical research based on dissipative structure theory. If further relevant empirical studies are conducted, it is expected that new disease prevention strategies will be developed and new theories and methods will be provided for the field of public health.

-

Key words:

- Dissipative structure /

- Entropy /

- Health /

- Information exchange

-

肝内胆管癌是一种具有高度侵袭性的恶性肿瘤[1],预后差,近年来,其发病率逐年升高[2]。腺苷酸激酶4(Adenylate kinase4,AK4)是腺苷酸激酶家族的一员,其分子量为25kDa,别称为AK3L1。多项研究显示AK4促进恶性肿瘤的发生发展[3-5]。但其对肝内胆管癌的作用尚无报道。本实验通过小干扰RNA手段,就AK4对肝内胆管癌细胞HUCCT1增殖、迁移能力的影响作出探究。

1. 资料与方法

1.1 细胞系

本实验所用肝内胆管癌细胞HUCCT1购自上海誉驰生物科技有限公司,该细胞已通过中国科学院昆明动物研究所鉴定明确。该细胞作为肝内胆管癌细胞株之一,常用于肿瘤增殖、迁移的研究。

1.2 小干扰RNA(Small interfering RNA,siRNA)转染细胞

本实验采用siRNA技术以沉默AK4。siRNA购自上海市吉玛基因生物技术有限公司,共计构建6条si-RNA序列,序列设计见表1。本次实验分组为空白对照组(CON)、阴性对照组(siRNA-NC)、阳性对照组(siRNA-GAPDH)、实验组1(siRNA-AK4-1),实验组2(siRNA-AK4-2),实验组3(siRNA-AK4-3)。转染试剂采用上海市吉玛基因生物技术有限公司GP-transfect-Mate。采用免疫印迹法(Western Blot,WB)对实验组1、实验组 实验组3进行si-RNA筛选,其中空白对照组不添加siRNA,阴性对照组基因序列与目的基因序列无同源性,阳性对照组基因序列与内参GAPDH同源。各组间其余实验操作步骤(转染方法、WB、EdU、细胞划痕实验)均一致。

表 1 si-RNA序列Table 1. Sequence of si-RNA built by siRNA technology组别 序列 Antisense Negative control 5′-UUCUCCGAACGUGUCACGUTT-3′ 5′-ACGUGACACGUUCGGAGAATT-3′ GAPDH Positive control 5′-UGACCUCAACUACAUGGUUTT-3′ 5′-AACCAUGUAGUUGAGGUCATT-3′ siRNA-AK4-1 5′-GCGGAAGGGUAUAUAACCUTT-3′ 5′-AGGUUAUAUACCCUUCCGCCT-3′ siRNA-AK4-2 5′-CAGGCUAAGACAGUACAAATT-3′ 5′-UUUGUACUGUCUUAGCCUGTT-3′ siRNA-AK4-3 5′-CACCUAUUCAGUCCAAAGATT-3′ 5′-UCUUUGGACUGAAUAGGUGTT-3′ 转染前1 d将HUCCT1细胞接种至6孔板中,以次日细胞融合度达到60%~80%为宜,用无抗生素的完全培养基进行培养。转染:(1)转染试剂室温备用;(2)按照每孔200 µL无血清培养基(1640培养基)加5~8 µL转染试剂配置转染试剂混合物。静置5 min;(3)按照每孔200 µL无血清培养基(1640培养基)加150/pmol siRNA配置siRNA混合物。静置5 min;(4)将转染试剂混合物滴加到siRNA混合物中,混匀,静置20 min;(5)20 min后将混合液均匀加至6孔板各孔中;(6)各孔另外加入1 600 µL无抗生素完全培养基;(7)孔板放入细胞培养箱中培养48 h,使用免疫印迹检测转染效率。

1.3 免疫印迹实验检测转染效率及siRNA筛选

(1)裂解细胞:使用PMSF(品牌:Beyotime,货号:ST506-2 PMSF)与RIPA裂解液(强)品牌:Beyotime,货号:P0013B)按照200∶1配置细胞裂解液。于冰上充分裂解细胞;(2)测蛋白浓度:取裂解产物于4 ℃离心机12000 r/min,离心30 min。吸取86 µL上清液,使用BCA蛋白浓度测定试剂盒(品牌:Beyotime,货号:P0012 500次)测定蛋白浓度;(3)取80 µL上清液加20 µL SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(品牌:Beyotime,货号:P0015L)沸水加热15 min;(4)电泳:配置12%下层胶,5%上层胶,蛋白上样量为2.5 µg,上层胶60 V恒压电泳,下层胶100 V恒压电泳;(5)转膜:甲醇浸泡PVDF膜,胶、膜放置妥当后以300 mA恒流条件下湿转发转膜,时间为30 min;(6)封闭:PVDF膜置于5%脱脂牛奶中封闭,缓慢摇晃,室温封闭2 h;(7):孵育一抗:兔单克隆抗体[EPR7678] to AK3L1抗体,(1∶7000,品牌:Abcam,货号:ab131327)。一抗孵育过夜,4 ℃;(8):孵育二抗:山羊抗兔IgG(H+L)(品牌:Proteintech,货号:SA00001-2,1∶10000),室温孵育2 h;(9)显影:ECL化学发光液孵育1 min后,于成像仪中曝光显影。

1.4 增殖EdU实验

(1)转染细胞:6孔板培养细胞。免疫印迹实验已明确siRNA-AK4-3的沉默效果最好,故本次实验使用siRNA-NC及siRNA-AK4-3做细胞转染。分组亦同。转染完成24 h开始进行EdU实验。(2)工作液孵育:使用BeyoclickTM Edu-555配置2XEdU工作液后(品牌:Beyotime,货号:C0075s),与无抗生素完全培养基等体积加入六孔板中,孵育2 h。(3):固定、染色:每孔1 mL固定液固定15 min,洗涤后加入通透液孵育15 min,Click反应液孵育15 min,1X Hoechst 33342溶液孵育10 min。(4):荧光检测:洗涤液清洗后于倒置荧光显微镜观察。

1.5 细胞划痕实验

(1)转染细胞:6孔板培养细胞。本次实验分组为siRNA-NC及siRNA-AK4-3。转染完成24 h开始细胞划痕实验。(2)画线:使用直尺于6孔板背面作横行画线。(3)划痕:待细胞融合度为95%~100%时,使用200 µL枪头沿直尺作垂直于画线的划痕。(4)冲洗:使用PBS冲洗孔板3次,动作轻柔,吸净PBS后,加入无血清1640培养液。(5)拍照:每孔以“十”字交叉处上下为定点,于0 h,12 h,24 h,36 h拍照,对比不同时间下各组细胞迁移能力,并进行统计分析。

1.6 统计学处理

数据分析使用GraphPad Prism 8及SPSS 26统计软件,计量资料采用(

$\bar x \pm s $ ),计数资料用t检验,3组及多组计量资料采用单因素方差分析。所有检验取两端。P < 0.05为差异有统计学意义。2. 结果

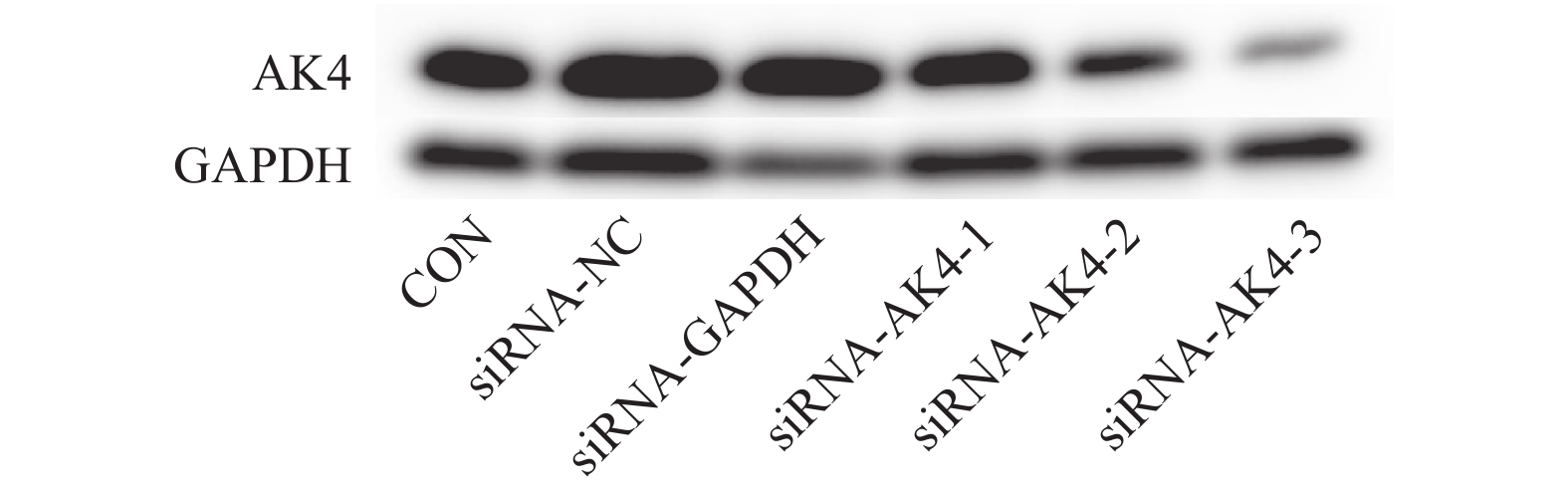

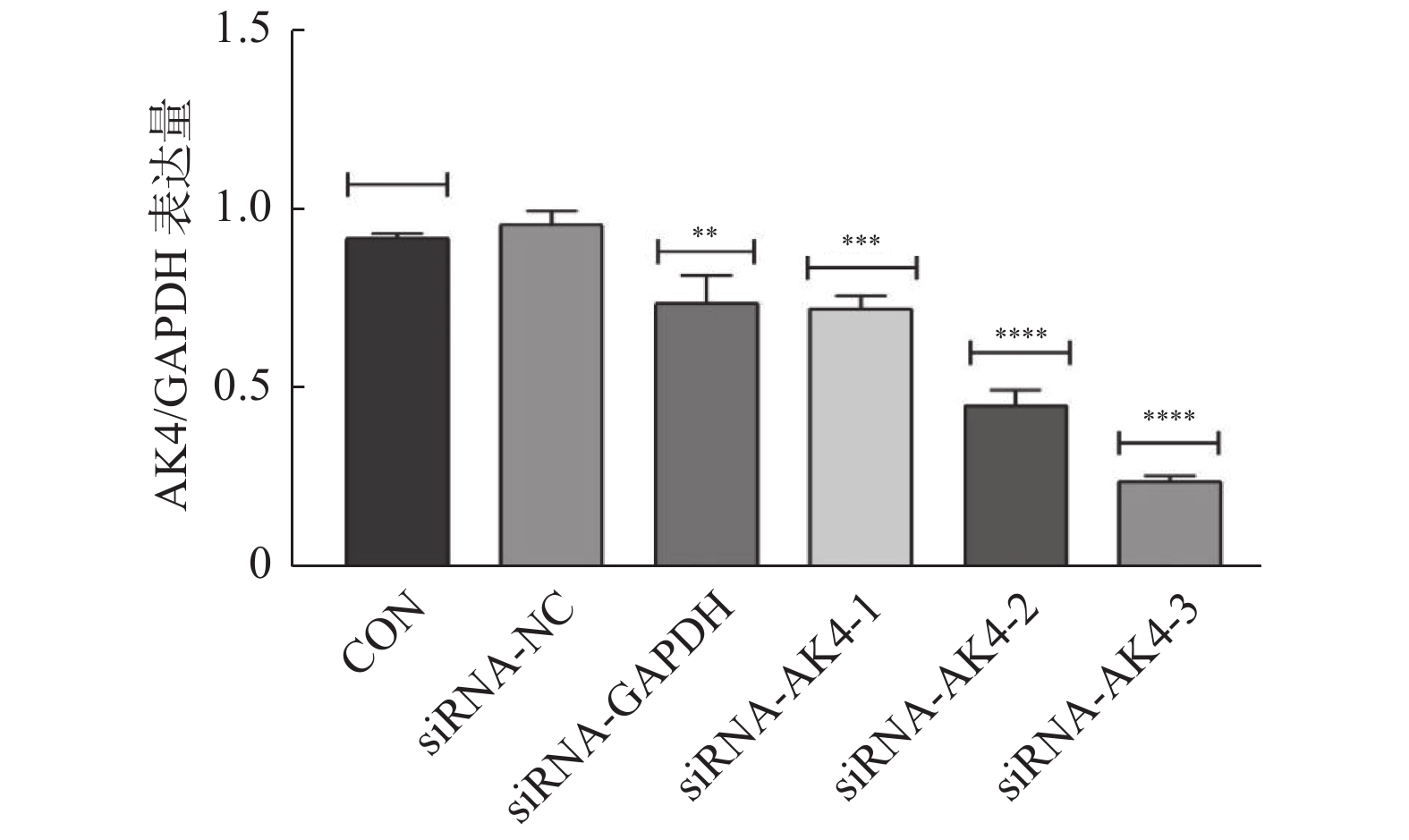

2.1 siRNA转染效率及筛选

免疫印迹法检测各组后量化结果分别为:空白对照组(CON):(0.9±0.01,)阴性对照组(siRNA-NC):(0.92±0.01),阳性对照组(siRNA-GAPDH):(0.95±0.04),实验组1(siRNA-AK4-1):(0.74±0.08),实验组2(siRNA-AK4-2):(0.45±0.04),实验组3(siRNA-AK4-3):(0.24±0.02)。免疫印迹结果显示各组内参齐,沉默效果较好,其中阳性对照组对GAPDH的沉默效果显著。各siRNA组中siRNA-AK4-3对AK4的沉默效果最好,见图1,2。因此,后期实验使用siRNA-NC作为对照组,siRNA-AK4-3作为实验组。

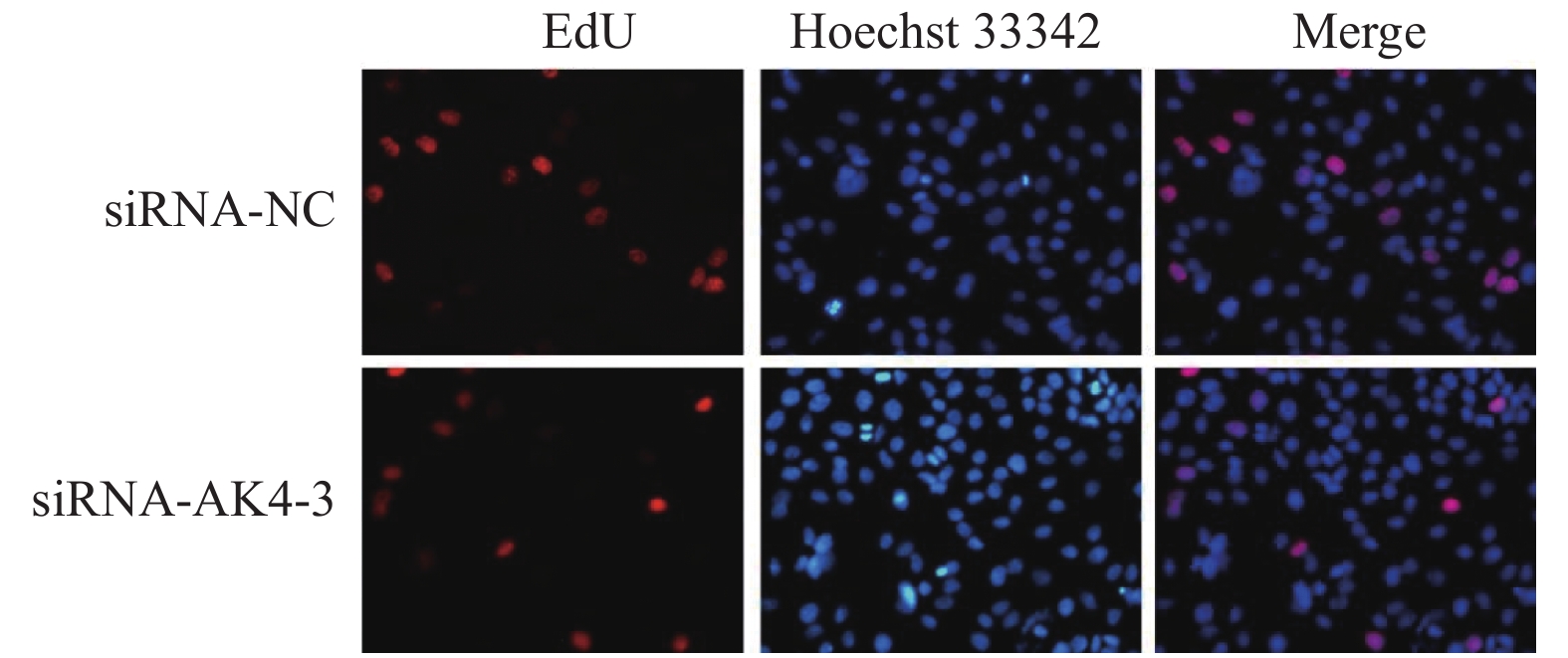

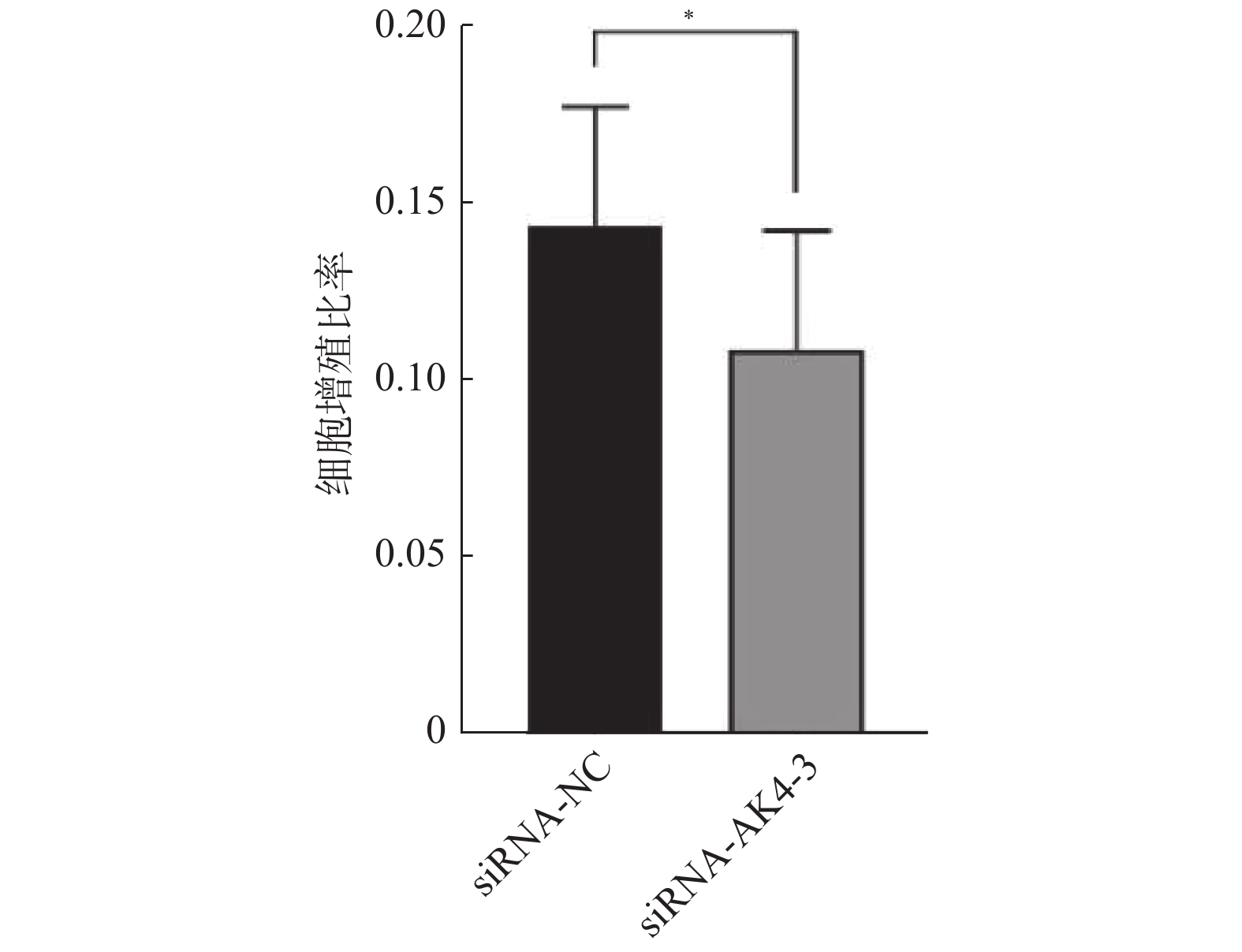

2.2 增殖EdU实验

Edu实验结果显示:siRNA-NC组增殖细胞(15.9±4.4)/视野,细胞总数(110.9±22.4)/视野。siRNA-AK4-3组增殖细胞数目(12.8±5.0)/视野,细胞总数(116.7±22.1)/视野。两组增殖比率有差异,差异有统计学意义。siRNA-NC组增殖细胞多于siRNA-AK4-3组,AK4促进细胞增殖,见图3,4。

图3中EdU中增殖的HUCCT1细胞被标记为红色荧光,Hoechst 33342中蓝色荧光标记的为视野下所有活细胞,Merge图由EdU和Hoechst 33342图像合并后得到。

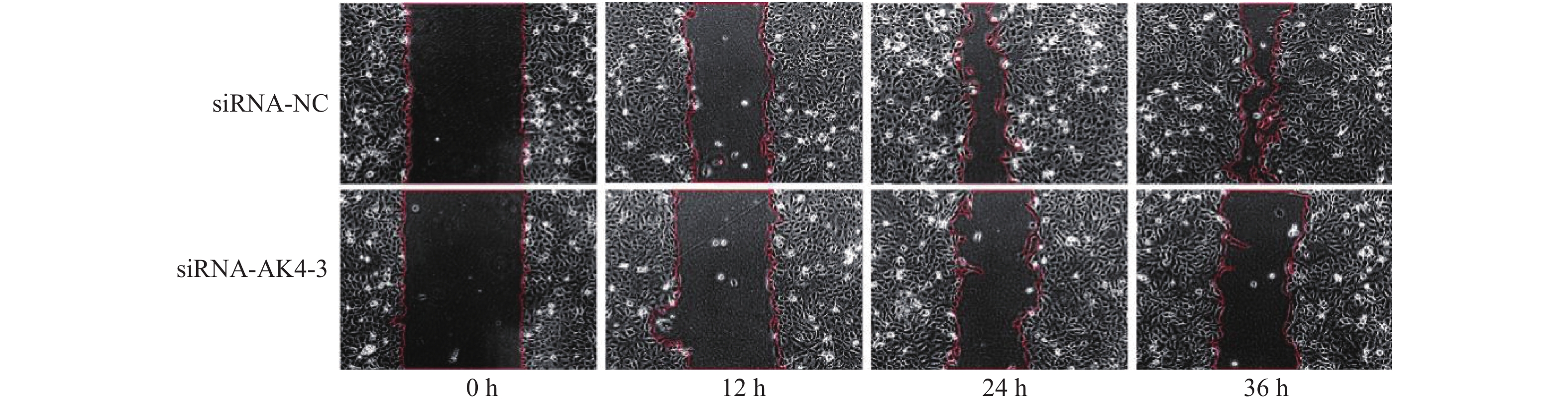

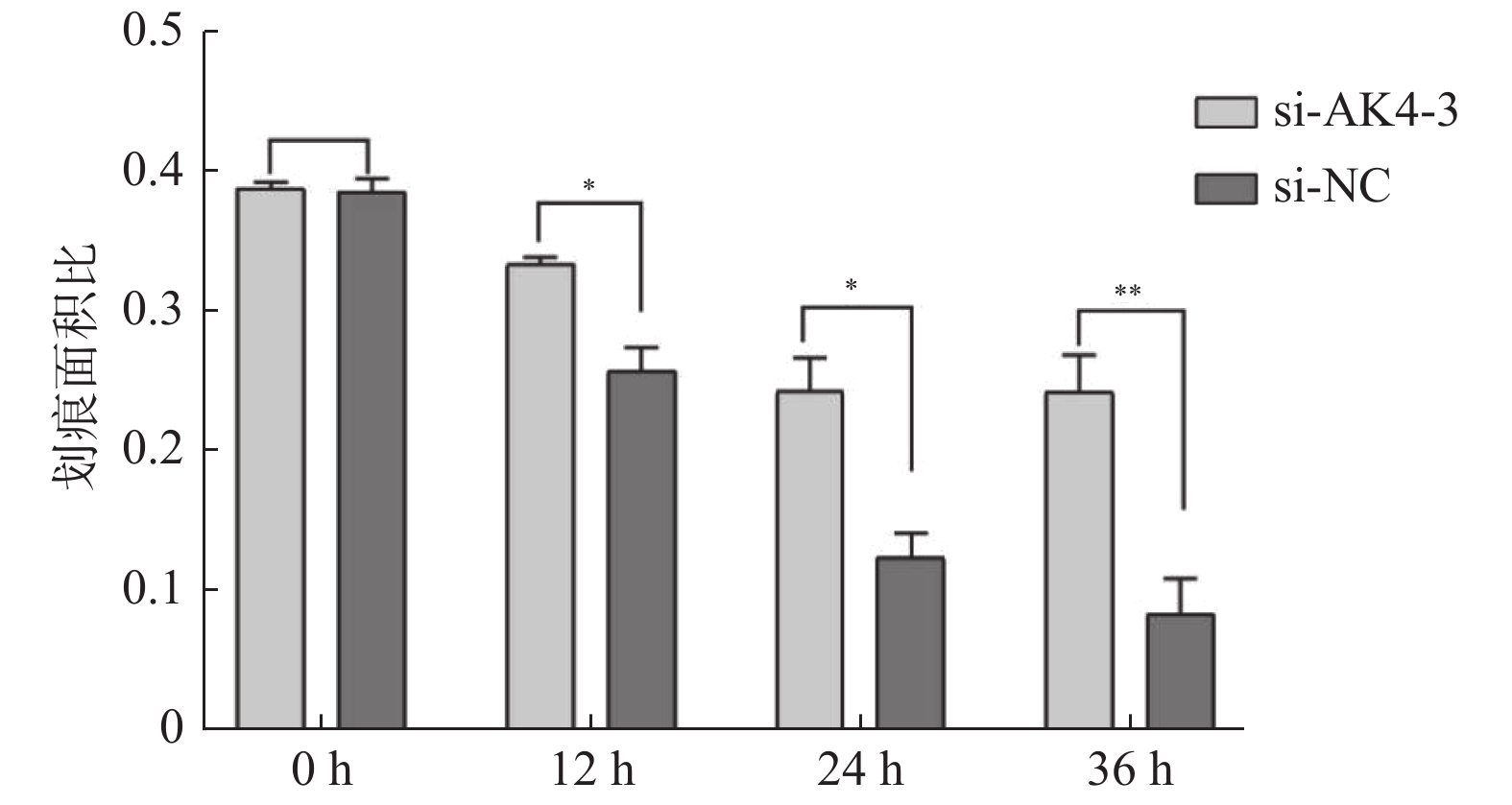

2.3 细胞划痕实验

划痕实验取划痕面积/视野总面积,各组面积比见表2,差异有统计学意义,见图5,6。siRNA-NC组细胞迁移面积较siRNA-AK4-3组更大,AK4促进细胞迁移。

表 2 划痕面积比Table 2. Scratch area ratio项目 0 h 12 h 24 h 36 h siRNA-NC 0.39 ± 0.01 0.26 ± 0.017 0.12 ± 0.017 0.08 ± 0.026 siRNA-AK4-3 0.39 ± 0.005 0.33 ± 0.001 0.24 ± 0.024 0.24 ± 0.027 3. 讨论

肝内胆管癌的手术治疗是极其重要的,目前全球范围内术后其平均无瘤生存时间( DFS) 为12 ~ 36 个月[6-7],但胆管癌起病隐匿,多数患者在发现疾病时已属晚期[8],据报道,肝内胆管癌的根治切除率为30%~40% ,其他肝胆恶性肿瘤均比此数据高[1,9]。肝内胆管癌的辅助化疗(吉西他滨联合铂类)在一定程度上实现肿瘤将期,从而获得手术机会[10-12],但其中位生存期仍然不到1 a时间[13-15]。根据Andrew X Zhu的RCT临床研究,靶向药物Ivosidenib使得患者有10.3个月的中位生存期,而安慰剂组仅有7.5个月[16],Abou-Alfa GK等学者也通过RCT实验研究了Ivosidenib在胆管癌中的作用,其结果是实验组的无病生存期为2.7个月(95% CI:1.6~4.2),而安慰剂组的无病生存期为1.4个月(95% CI:1.4~1.6)[17]。A Demols也在胆管癌的靶向治疗上进行了RCT研究,他研究了靶向药Regorafenib对胆管癌作用,最终得出实验组无病生存期为3.0个月(95% CI:2.3~4.9),而对照组无病生存期为1.5个月(95% CI:1.2~2.0),然而实验组的总生存时间和对照组的总生存时间并无统计学差异[18]。可以看出,靶向药能提高患者生存时间,但有研究显示部分靶向药并不能显著提升患者的总生存率[18, 19]。因此需寻找一个更有效的作用靶点。

1944年,美国学者Kalckar在实验中首次发现了肌苷酸[20]。在随后的科学实践中,更名为腺苷酸激酶AK。AK4定位于细胞线粒体基质内,在肝脏、心脏、脑、肾脏、胃肠道组织中富于表达[21],AK4在细胞能量代谢方面表现出特异性[22],因此他与肿瘤应该存在相关性。2012年由台湾地区学者Yi-Hua Jan完成了首例AK4与癌症关系论证的研究:体外试验中shRNA沉默肺癌细胞CL1-5和A549中的AK4后,两株细胞的侵袭能力下降约50%,从而证实AK4促进肺癌细胞的侵袭[3]。连云港市的学者MinMin HUANG在研究中显示AK4在人浆液性卵巢癌组织中高表达。在体内试验中,AK4敲低组的肿瘤体积明显减小,肿瘤重量明显减轻。这些试验均显示AK4促进了人浆液性卵巢癌的发生发展[4]。Jie Zhang等在Her-2阳性乳腺癌中的研究显示AK4的表达水平与肿瘤TNM分期(P = 0∶017)和淋巴结转移(P = 0∶046) 显著相关。体外试验中,MTT法、细胞划痕实验和Transwell试验都显示敲低AK4组的癌细胞增值、迁移、侵袭能力减弱。体外试验也显示敲低了AK4的肿瘤组织体积减小,重量减轻[5]。此后AK4与肿瘤的研究未曾断绝,田华等学者通过免疫组化等方法证实了AK4在肺腺癌中高表达[23]。李辰运的研究显示AK4在胰腺导管腺癌中高表达,并且与肿瘤分期、淋巴结转移、神经受侵、脉管内瘤栓有相关性(P < 0.05)[24]。李绍军等也证实AK4在食管鳞状细胞中高表达[25],夏林等也通过免疫组化的方式证实了AK4在胃癌中高表达[26],尽管我国的多数学者都明确了AK4在大多数肿瘤中的表达,但是很遗憾,仅有少数人通过体内、体外实验论证AK4对相关癌症的影响,无法将他们的研究进一步转化为临床制定治疗方案的依据。

本实验首次论证AK4对肝内胆管癌细胞HUCCT1增殖、迁移的影响。首先予siRNA沉默AK4的表达,再通过EdU检测细胞增殖能力,细胞划痕实验检测细胞迁移能力。本次实验的结论与前人的研究结论相似,即AK4促进肝内胆管癌细胞HUCCT1的增殖、迁移。本实验的不足在于,笔者尚未完成AK4对肝内胆管癌细胞其他生物学能力的影响,如EMT、侵袭等等。因此,笔者接下来即将完成其他细胞生物学行为实验,并且探究在机制方面的变化以及通过体内实验验证结论。本实验结论将为肝内胆管癌的临床分子靶向治疗提供基础实验数据,采用生物医学工程技术干预肝内胆管癌组织中AK4的表达,将有助于肿瘤的综合治疗。

-

表 1 耗散结构与生命现象(疾病、衰老等)相关研究梳理

Table 1. A compendium of research related to dissipative structures and life phenomena (disease,aging,etc.)

学者 主要观点 张海蓉等[14] 人是典型的耗散结构,生命以负熵为食,而玄府是维持人体耗散结构的关键,透玄排熵是治疗熵病的基本原则。 张宇叶等[16] 慢性疲劳综合征的病因机制与耗散结构理论极其吻合,从耗散结构出发可为该病的进一步探索寻求突破。 蔡振刚[17] 基于耗散结构,以中西医结合的方式恢复机体有序性,进行熵的量化有望推进乳腺癌远期的复发和转移的精准化治疗。 牛爱琴等[18] 人体是一个开放复杂的耗散结构。人体肿瘤(如妇科肿瘤)形成的原因在于环境因素(正熵的输入)导致基因发生突变产生不利于进化的表达。 崔珈铭等[19] 疾病发生必然伴随系统耗散和熵失衡,耗散结构和熵理论能够很好地解释暝眩现象及其机理并为临床诊疗提供参考。 Klimek R[20] 生物体的耗散状态是肿瘤发生的唯一常见原因,而肿瘤是一种自组织的生物耗散结构,因此肿瘤的治疗和预防应该关注环境。 Sabater B[21] 肿瘤细胞常常在没有分化的情况下偏离有序发育,因此肿瘤组织具有高熵。 Banerji C R等[15] 在乳腺癌和肺癌主要亚型当中,高熵肿瘤相较低熵肿瘤的危险率翻了一番。 吴伟光[22] 肿瘤在人体内的发生与扩散,打破了人体熵平衡循环状态,使人体熵值增加,熵增速率升高,生命周期缩短。 赵明蕊等[23-24] 人体衰老是必经过程,由于人体功能的衰退使机体与环境负熵的交换效能降低,使体内熵长期缓慢的增加,导致衰老。 Vallée A等[25] 阿尔兹海默症作为一种神经退行性疾病也被视为一种耗散结构,与周围环境交换能量、物质和信息效能降低,其异常的代谢和热力学失衡会导致熵增。 Zhang W等[1] 心理系统(思维)作为耗散结构,与外部和内部世界交换信息。当启用心理防御机制时,通过获得心理负熵或耗散自我呈现的能量来保持个体稳定和有序。 表 2 信息交换指数与孕期焦虑的单因素多因素分析

Table 2. Information exchange index and univariate-multivariate analysis of prenatal anxiety

变量 Model 1 Model 2 Model 3 OR (95%CI) OR (95%CI) OR (95%CI) 信息交换指数per (SD) 0.94 (0.91~0.98)*** 0.94 (0.90~0.98) ** 0.94 (0.89~0.99) ** 信息交换指数分组 < 10 Ref Ref Ref 10~20 0.79 (0.33~1.93) 0.66 (0.27~1.67) 0.67 (0.22~2.03) ≥20 0.27 (0.11~0.67) ** 0.25 (0.10~0.64) ** 0.26 (0.08~0.80) * *Model 1为单因素Logistic回归模型,Model 2校正了年龄,BMI,孕周,居住地,民族;Model 3校正了Model 2以及文化程度,婚姻状况,家庭年收入,职业,怀孕次数,本次受孕方式,宫内胎儿数目,孕前健康状况,是否无人照顾,孕早期吸烟,二手烟,吸烟史,饮酒史,劳动强度,每天的锻炼时间;OR:比值比;*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001。 -

[1] Zhang W, Guo B Y. Resolving defence mechanisms: A perspective based on dissipative structure theory[J]. Int J Psychoanal,2017,98(2):457-472. doi: 10.1111/1745-8315.12623 [2] 孙艳英, 易小林, 孟燕军. 人体与熵[J]. 医学理论与实践,2004,17(3):249-250. doi: 10.3969/j.issn.1001-7585.2004.03.001 [3] Goldbeter A. Dissipative structures in biological systems: bistability, oscillations, spatial patterns and waves[J]. Philos Trans A Math Phys Eng Sci,2018,376(2124):20170376. [4] Prigogine I. Structure, dissipation and life[C]//Physique théorique et biologie (ed Marois), Amsterdam: North-Holland, 1969: 23-52. [5] 何萍芬, 岳小欣, 张长辉. 耗散结构理论及其在医学上的应用[J]. 中国组织工程研究与临床康复,2007,11(39):7999-8001. [6] Prigogine I, Nicolis G. Biological order, structure and instabilities[J]. Q Rev Biophys,1971,4(2-3):107-148. doi: 10.1017/S0033583500000615 [7] 吴祖仁, 吴江滨, 张增常, 等. 脑功能发育发展的动力学机制及其重要意义[J]. 湖北文理学院学报,2017,38(8):73-78. doi: 10.3969/j.issn.1009-2854.2017.08.013 [8] Chuprin V, Mihajlovic W. Three layer functional model and energy exchange concept of aging process[J]. Age (Dordr),2006,28(1):111-121. doi: 10.1007/s11357-005-4258-2 [9] 张岱, 金宝荣. 耗散结构与人体的熵变[C]//中国生物医学工程学会医学物理分会第十次学术年会、中华医学会医学工程学分会第一次医疗设备科学管理研讨会论文集, 中国北京, 1998: 118. [10] Wang Z G. The entropy perspective on human illness and aging[J]. Engineering,2022,9(2):22-26. [11] Seely A J. Optimizing our patients’ entropy production as therapy? Hypotheses originating from the physics of physiology[J]. Entropy,2020,22(10):1095. doi: 10.3390/e22101095 [12] 吴江滨, 吴祖仁, 陈培杰, 等. 开发教育的脑科学理论基础[J]. 湖北文理学院学报,2017,38(8):79-84,88. doi: 10.3969/j.issn.1009-2854.2017.08.014 [13] Collaborators IHME-CHAIN. Effects of education on adult mortality: A global systematic review and meta-analysis[J]. Lancet Public Health,2024,9(3):e155-e165. doi: 10.1016/S2468-2667(23)00306-7 [14] 张海蓉, 朱佩, 孙一珂, 等. 从玄府为人体耗散结构之基论治熵病[J]. 中华中医药杂志,2023,38(3):1061-1064. [15] Banerji C R, Severini S, Caldas C, et al. Intra-tumour signalling entropy determines clinical outcome in breast and lung cancer[J]. PLoS Comput Biol,2015,11(3):e1004115. doi: 10.1371/journal.pcbi.1004115 [16] 张宇叶, 武平, 王丹, 等. 基于耗散结构理论下慢性疲劳综合征病因病机相关性分析[J]. 辽宁中医药大学学报,2016,18(6):135-138. [17] 蔡振刚. 浅议基于耗散结构下的乳腺癌中西医结合治疗[J]. 医学争鸣,2017,8(6):46-48. [18] 牛爱琴, 刘绍光. 用耗散结构理论浅析妇科肿瘤的发生机制[J]. 医学与哲学,2005,26(22):37-39. [19] 崔珈铭, 李炜弘, 许嗣立, 等. 试用耗散结构理论、自组织及熵理论阐释中医疗效中暝眩现象的合理性[J]. 云南中医学院学报,2013,36(5):13-14. doi: 10.3969/j.issn.1000-2723.2013.05.005 [20] Klimek R. Cervical cancer as a natural phenomenon[J]. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol,1990,36(3):229-238. doi: 10.1016/0028-2243(90)90202-C [21] Sabater B. Entropy perspectives of molecular and evolutionary biology[J]. Int J Mol Sci,2022,23(8):4098. doi: 10.3390/ijms23084098 [22] 吴伟光. 熵与生命和肿瘤的关系[J]. 生命的化学,2001,21(6):531-533. doi: 10.3969/j.issn.1000-1336.2001.06.036 [23] 赵明蕊, 徐娜, 郭安齐. 熵理论对生命现象的研究[J]. 河南职工医学院学报,2012,24(3):357-358. [24] 赵明蕊, 张景亚, 王舒雨, 等. 熵理论解释限制能量摄入与延长寿命的关系[J]. 河南职工医学院学报,2012,24(5):719-721. [25] Vallée A, Lecarpentier Y, Guillevin R, et al. Reprogramming energetic metabolism in Alzheimer's disease[J]. Life Sci,2018,193(1):141-152. [26] Wen C P, Wai J P, Tsai M K, et al. Minimum amount of physical activity for reduced mortality and extended life expectancy: A prospective cohort study[J]. Lancet,2011,378(9798):1244-1253. doi: 10.1016/S0140-6736(11)60749-6 [27] Campos J C, Marchesi Bozi L H, Krum B, et al. Exercise preserves physical fitness during aging through AMPK and mitochondrial dynamics[J]. Proc Natl Acad Sci U S A,2023,120(2):e2204750120. doi: 10.1073/pnas.2204750120 [28] Jia J, Zhao T, Liu Z, et al. Association between healthy lifestyle and memory decline in older adults: 10 year, population based, prospective cohort study[J]. Bmj,2023,380(1):e072691. [29] Null G, Pennesi L. Diet and lifestyle intervention on chronic moderate to severe depression and anxiety and other chronic conditions[J]. Complement Ther Clin Pract,2017,29(1):189-193. [30] De Miguel Z, Khoury N, Betley M J, et al. Exercise plasma boosts memory and dampens brain inflammation via clusterin[J]. Nature,2021,600(7889):494-499. doi: 10.1038/s41586-021-04183-x [31] Berding K, Vlckova K, Marx W, et al. Diet and the microbiota-gut-brain axis: Sowing the seeds of good mental health[J]. Adv Nutr,2021,12(4):1239-1285. doi: 10.1093/advances/nmaa181 [32] Bremner J D, Moazzami K, Wittbrodt M T, et al. Diet, stress and mental health [J]. Nutrients, 2020, 12(8): 2428. [33] Yeung S S Y, Kwan M, Woo J. Healthy diet for healthy aging[J]. Nutrients,2021,13(12):4310. doi: 10.3390/nu13124310 [34] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯选集: 第1卷 [M]. 北京: 人民出版社, 2012: 137-138. [35] Okui T. An analysis of health inequalities depending on educational level using nationally representative survey data in Japan, 2019[J]. BMC Public Health,2021,21(1):2242. doi: 10.1186/s12889-021-12368-2 [36] Johnson A E, Herbert B M, Stokes N, et al. Educational attainment, race, and ethnicity as predictors for Ideal cardiovascular health: From the national health and nutrition examination survey[J]. J Am Heart Assoc,2022,11(2):e023438. doi: 10.1161/JAHA.121.023438 [37] Gómez-Salgado J, Domínguez-Salas S, Romero-Martín M, et al. Work engagement and psychological distress of health professionals during the COVID-19 pandemic[J]. J Nurs Manag,2021,29(5):1016-1025. doi: 10.1111/jonm.13239 [38] Watanabe M, Yamauchi K. The effect of quality of overtime work on nurses' mental health and work engagement[J]. J Nurs Manag,2018,26(6):679-688. doi: 10.1111/jonm.12595 -

下载:

下载:

下载:

下载: