Clinical Features of 1,203 Melanoma Cases in Yunnan Cancer Hospital

-

摘要:

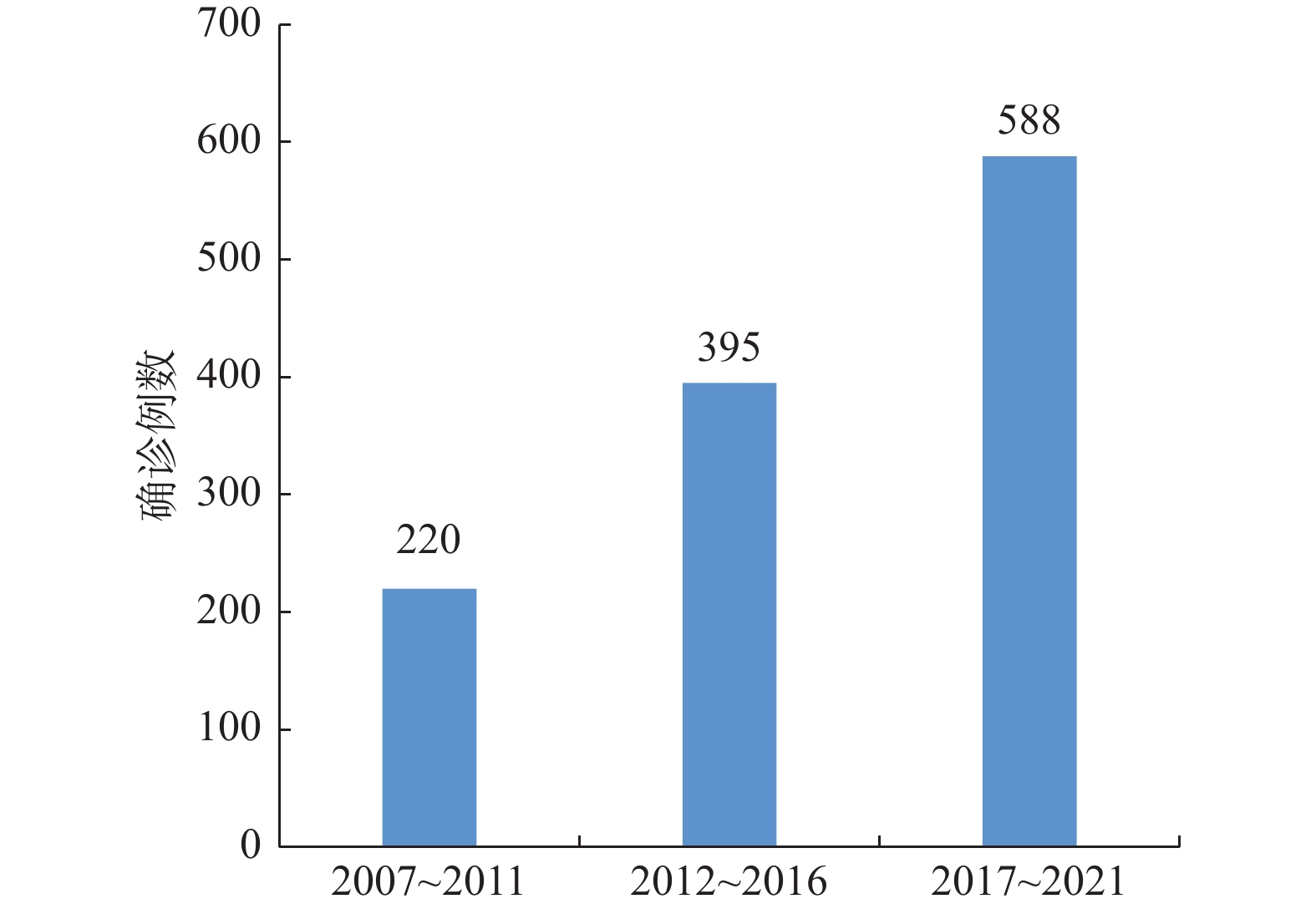

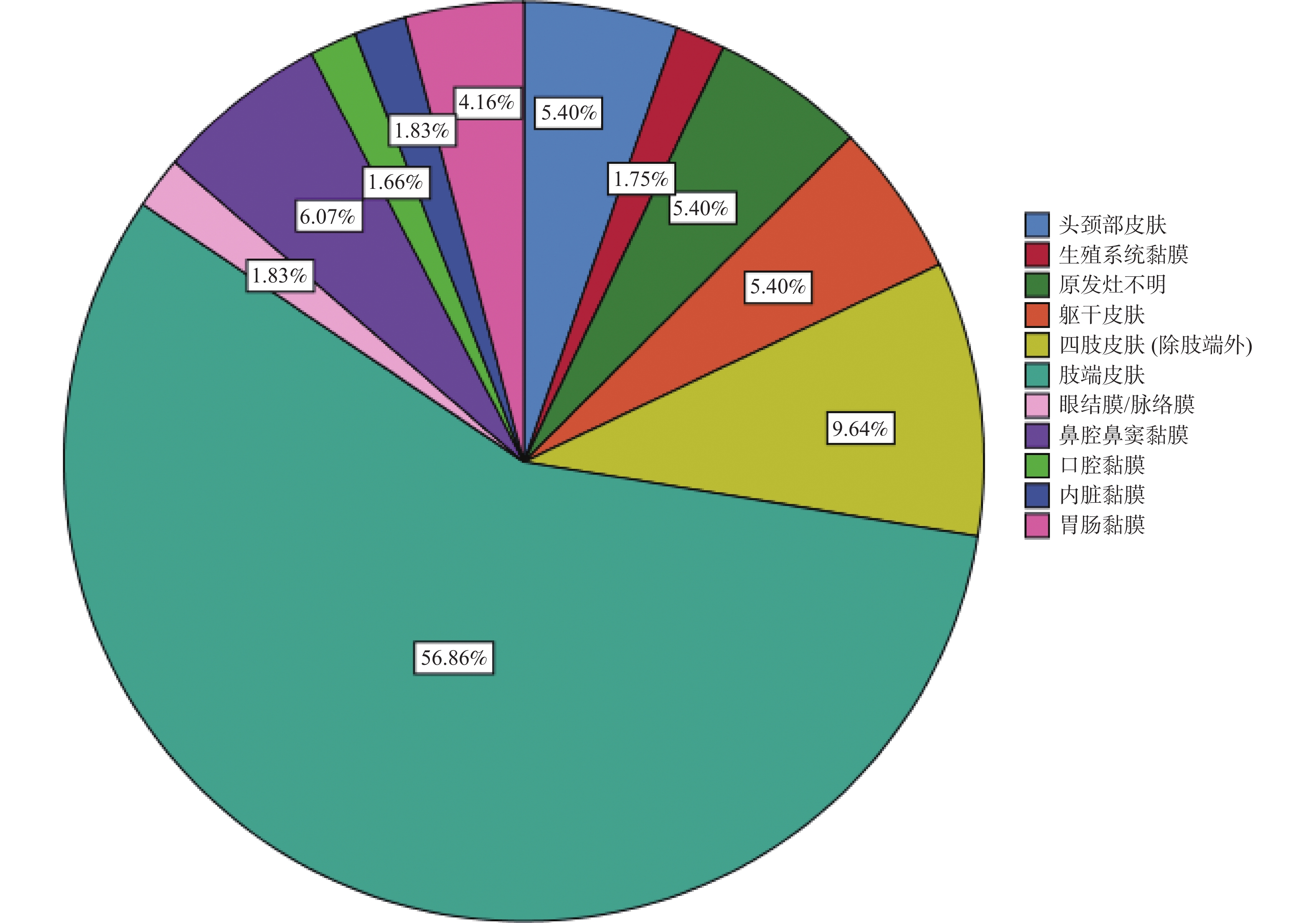

目的 探讨昆明医科大学第三附属医院确诊黑色素瘤发病特点,为云南省黑色素瘤防治提供参考。 方法 收集2007年1月至2021年12月在昆明医科大学第三附属医院/云南省肿瘤医院确诊的黑色素瘤患者临床资料,对患者性别、年龄、发病部位及其相互间的关系、发病趋势进行分析。 结果 1 203例黑色素瘤患者中77.3%原发于皮肤,17.3%原发于黏膜。患者年龄11~90岁,31~70岁年龄段患病人数最多(82.8%)。肢端皮肤黑色素瘤多见于男性;生殖系统黏膜黑色素瘤多见于女性(P < 0.05)。头颈黏膜黑色素瘤占全身黏膜黑色素瘤的55.3%,头颈黏膜黑色素瘤的比例高出全身其他部位黏膜黑色素瘤比例5.58倍。 结论 云南省肿瘤医院黑色素瘤就诊率呈上升趋势。云南省黑色素瘤防治重点为四肢和头颈部黑色素瘤,特别是头颈部黏膜黑色素瘤。 Abstract:Objective To explore the clinical characteristics of melanoma in our hospital, and provide a reference for the prevention and treatment of melanoma. Methods The clinical data of melanoma patients diagnosed in the Third Affiliated Hospital of Kunming Medical University/Yunnan Provincial Cancer Hospital from January 2007 to December 2021 was collected, and data on gender, age, lesion location, and incidence trends were analyzed. Results Of the 1203 melanoma patients, 77.3% had primary cutaneous melanoma and 17.3% had primary mucosal melanoma. The age of patients ranged from 11 to 90, with the highest prevalence (82.8%) in the age group of 31-70 years. Acral lentiginous melanoma is more common in men; genital mucosal melanoma is most commonly seen in women (P < 0.05). Head and neck mucosal melanoma accounted for 55.3% of the total body mucosal melanoma, and the proportion of head and neck mucosal melanoma was 5.58 times higher than that of other parts of the body. Conclusion The melanoma diagnosis rate in Yunnan Cancer Hospital is on the rise. The focus of prevention and treatment in Yunnan Cancer Hospital is melanoma of the limbs and head and neck, especially mucosal melanoma of the head and neck. -

Key words:

- Melanoma /

- Clinical characteristics /

- Yunnan province

-

表 1 云南省肿瘤医院2007年~2021年黑色素瘤发病部位统计

Table 1. Melanoma primary sites diagnosed in Yunnan Cancer Hospital from 2007 to 2021

原发灶部位 n 构成比(%) 皮肤 肢端 684 56.9 四肢/肢端除外 116 9.6 躯干 65 5.4 头颈部 65 5.4 黏膜 鼻腔副鼻窦 73 6.1 胃肠 50 4.2 眼结膜/脉络膜 22 1.8 内脏 22 1.8 生殖系统 21 1.7 口腔 20 1.7 不明 65 5.4 表 2 不同性别黑色素瘤患者发病部位分布情况

Table 2. Distribution of primary sites of melanoma patients in different gender

原发灶部位 男 女 χ2 P n 构成比(%) n 构成比(%) 皮肤 头颈部 25 2.1 40 3.3 肢端 366 30.4 318 26.4 躯干 24 2.0 41 3.4 四肢/肢端除外 49 4.1 67 5.6 黏膜 口腔 13 1.1 7 0.6 内脏 10 0.8 12 1.0 30.115 < 0.001* 鼻腔副鼻窦 38 3.2 35 2.9 生殖系统 2 0.2 19 1.6 胃肠 26 2.2 24 2.0 眼结膜/脉络膜 11 0.9 11 0.9 不明 34 2.8% 31 2.58% *P < 0.05。 表 3 不同年龄段黑色素瘤患者发病部位分布情况

Table 3. Distribution of primary sites of melanoma patients in different age groups

原发灶

部位30岁及以下 31~50岁 51~70岁 71岁及以上 H

Pn 构成比

(%)n 构成比

(%)n 构成比

(%)n 构成比

(%)皮肤 头颈部 3 0.4 8 0.7 41 3.4 14 1.2 255.735 < 0.001* 肢端 34 2.8 297 24.7 308 25.6 45 3.7 躯干 1 0.1 6 0.5 45 3.7 13 1.1 四肢/肢端除外 2 0.2 8 0.7 77 6.4 29 2.4 黏膜 口腔 0 0.0 3 0.2 15 1.2 2 0.2 内脏 0 0.0 1 0.1 18 1.5 2 0.2 鼻腔副鼻窦 1 0.1 4 0.3 14 1.2 54 4.5 生殖系统 0 0.0 0 0.0 20 1.7 1 0.1 胃肠 1 0.1 3 0.2 43 3.6 3 0.2 眼结膜/脉络膜 0 0.0 1 0.1 20 1.7 1 0.1 不明 0 0.0 13 1.1 50 4.2 2 0.2 总计 42 3.7 344 28.6 651 54.2 166 13.9 *P < 0.05。 表 4 2007年~2021年云南省肿瘤医院黑色素瘤确诊例数变化趋势

Table 4. Changing trends in the number of diagnosed melanoma cases in Yunnan Cancer Hospital from 2007 to 2021

时间段(年) n 百分比(%) 2007~2011 220 18.3 2012~2016 395 32.8 2017~2021 588 48.9 总计 1203 100 -

[1] Che G,Huang B,Xie Z,et al. Trends in incidence and survival in patients with melanoma,1974-2013[J]. Am J Cancer Res,2019,9(7):1396-1414. [2] Bai R,Huang H,Li M,et al. Temporal trends in the incidence and mortality of skin malignant melanoma in China from 1990 to 2019[J]. J Oncol,2021,2021:9989824. [3] Chi Z,Li S,Sheng X,et al. Clinical presentation,histology,and prognoses of malignant melanoma in ethnic Chinese:A study of 522 consecutive cases[J]. BMC Cancer,2011,11:85. doi: 10.1186/1471-2407-11-85 [4] Lee H Y,Chay W Y,Tang M B,et al. Melanoma:Differences between asian and caucasian patients[J]. Ann Acad Med Singap,2012,41(1):17-20. [5] 郎中亮,王明刚. 中国人群恶性黑色素瘤的临床特征研究进展[J]. 安徽医学,2018,39(1):120-122. doi: 10.3969/j.issn.1000-0399.2018.01.039 [6] CSCO黑色素瘤专家委员会. 中国黑色素瘤诊治指南(2011版)[J]. 临床肿瘤学杂志,2012,17(2):159-171. doi: 10.3969/j.issn.1009-0460.2012.02.015 [7] Rastrelli M,Tropea S,Rossi C R,et al. Melanoma:Epidemiology,risk factors,pathogenesis,diagnosis and classification[J]. In Vivo,2014,28(6):1005-1011. [8] Markovic S N,Erickson L A,Rao R D,et al. Malignant melanoma in the 21st century,part 2:Staging,prognosis,and treatment[J]. Mayo Clin Proc,2007,82(4):490-513. doi: 10.4065/82.4.490 [9] 王一芩,周佳磊,白凯文,等. 黑色素瘤的发病机制和治疗方法研究进展[J]. 药物生物技术,2019,26(4):357-361. [10] Dasgupta A,Katdare M. Ultraviolet radiation-induced cytogenetic damage in white,hispanic and black skin melanocytes:A risk for cutaneous melanoma[J]. Cancers (Basel),2015,7(3):1586-1604. doi: 10.3390/cancers7030852 [11] 王纤瑶,龙剑虹. 黑色素瘤发病机制的研究进展[J]. 中华整形外科杂志,2017,33(5):397-400. doi: 10.3760/cma.j.issn.1009-4598.2017.05.019 [12] Chaudru V,Chompret A,Bressac-De Paillerets B,et al. Influence of genes,nevi,and sun sensitivity on melanoma risk in a family sample unselected by family history and in melanoma-prone families[J]. J Natl Cancer Inst,2004,96(10):785-795. doi: 10.1093/jnci/djh136 [13] Guti é rrez-Castañeda L D,Nova J A,Tovar-Parra J D. Frequency of mutations in BRAF,NRAS,and KIT in different populations and histological subtypes of melanoma:A systemic review[J]. Melanoma Res,2020,30(1):62-70. doi: 10.1097/CMR.0000000000000628 [14] Wellbrock C,Arozarena I. The complexity of the ERK/MAP-kinase pathway and the treatment of melanoma skin cancer[J]. Front Cell Dev Biol,2016,4:33. [15] Larribere L,Khaled M,Tartare-Deckert S,et al. PI3K mediates protection against TRAIL-induced apoptosis in primary human melanocytes[J]. Cell Death Differ,2004,11(10):1084-1091. doi: 10.1038/sj.cdd.4401475 [16] National Health Commission of the People's Republic of china. Chinese guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2018 (English version)[J]. Chin J Cancer Res,2019,31(4):578-585. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.04.02 [17] 张彤,刘辉,严艳. 中国原发性消化道黑色素瘤临床特点汇总分析[J]. 中国内镜杂志,2016,22(9):47-51. -

下载:

下载: